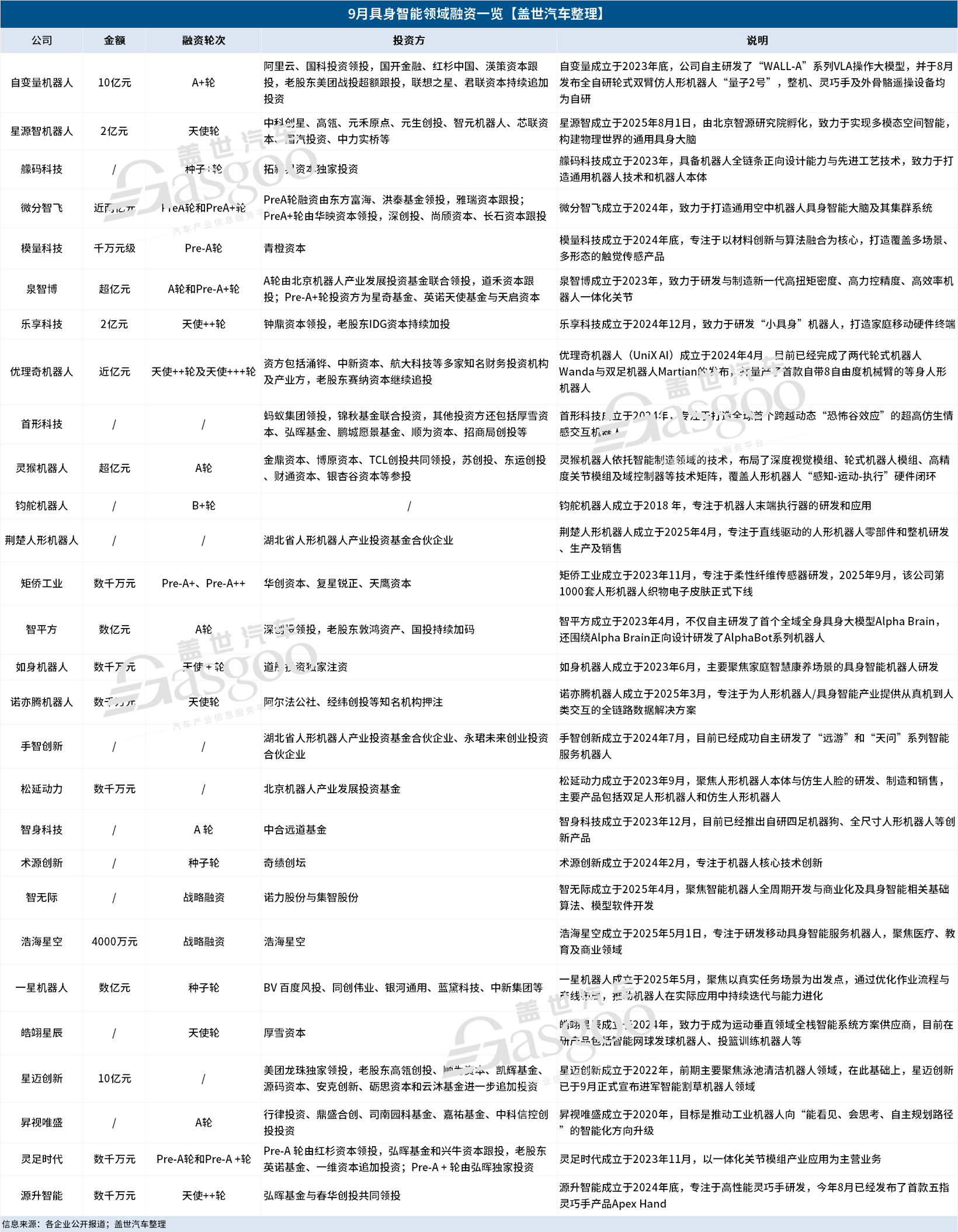

9月具身智能:10亿级融资频现,订单潮与“泡沫论”并存

9月,具身智能与机器人赛道的融资热潮持续攀升。

据盖世汽车统计,上个月国内具身智能及机器人领域公开披露近30笔融资,已知融资金额逼近40亿元。其后,具身智能赛道融资呈现多重显著特征,包括头部企业持续获得多轮追加投资,新锐企业集中涌入市场,各细分赛道融资多点开花。

在资本与产业的深度交融下,具身智能赛道正加速摆脱“技术探索期”,迈向商业化冲刺新阶段。

资本狂追,10亿级融资频现

9月,具身智能赛道持续上演资本狂欢,多笔10亿元级融资接连落地,不仅彰显了资本对行业头部企业的坚定押注,也折射出市场对赛道发展前景的强烈预期。

其中,自变量机器人以10亿元A+轮融资脱颖而出,成为赛道焦点。

本轮融资由阿里云、国科投资领衔,国开金融、红杉中国、渶策资本、美团战投跟投,联想之星、君联资本也持续加注。值得关注的是,此次布局也是阿里云在具身智能领域的首投,充分凸显了对自变量整体竞争力的高度认可。

成立于2023年末的自变量,专注于通过端到端统一大模型实现通用具身智能。目前,该公司已自主研发出端到端通用具身大模型WALL-A,并完成机器人本体整机、高自由度灵巧手、外骨骼遥操数采设备等关键领域自研布局。

图片来源: 自变量机器人

得益于全栈技术布局,今年8月自变量重磅推出了全自研轮式双臂仿人形机器人“量子2号”。该机器人采用172cm拟人化身高搭配折叠腰身设计,全身最高可达62个自由度,可充分满足服务、家庭、工业等复杂场景下的精细化操作需求。

目前,自变量的机器人产品已与行业头部服务、工业企业达成合作,在多场景中实现落地应用。由此不难猜测,除了硬核技术实力外,出色的场景适配能力与商业化运营成果,也是自变量持续吸引头部资本加注的核心要素。

而自2023年底成立以来,自变量累计已经披露8轮融资,除了A+轮融资斩获10亿元,其Pre-A++轮、Pre-A+++轮及A轮融资规模也均在数亿元级别,资本热度可见一斑。

另一笔10亿元级融资来自星迈创新,由美团龙珠独家领投。

图片来源: 星迈创新

星迈创新主要聚焦智能泳池场景,主要产品包括AquaSense2系列泳池清洁机器人、iSkimUltra水面清洁机器人等。据官方统计,目前星迈创新已经进入全球38个国家,进驻超2000家线下门店。

在此背景下,本次融资成果的落地,可谓是对星迈创新商业模式可持续性的有力验证,另外也表明在细分垂直场景中,具身智能亦具备显著的市场价值与广阔发展前景,类似场景还包括家庭陪伴、智慧康养等。

智平方与一星机器人同样表现亮眼,在最新一轮融资中均成功募集数亿元资金。其中智平方截至最新一轮融资,短短半年内完成了7轮亿元级融资,实力也不容小觑。

成立于2023年4月,智平方在过去两年里,不仅自主研发了首个全域全身具身大模型AlphaBrain,还围绕AlphaBrain正向设计研发了AlphaBot系列机器人,并据此为多个领域的头部客户提供机器人产品及解决方案,初步实现了技术落地转化。

从这里可以看出,智平方与自变量的策略有些类似,均选择了具身大模型与机器人本体双向协同布局,通过深度整合硬件开发与模型算法,构建完整的软硬一体化技术体系。

这种战略趋同现象,本质上也折射出资本市场对具身智能技术竞争壁垒与商业变现潜力的理性评估逻辑:在当前技术竞争格局下,具备核心硬件自主研发能力、掌握大模型算法创新优势,且能够精准定义应用场景的企业,往往更能获得资本的青睐。

值得关注的是,这种双向协同的发展路径,不仅在国内具身智能赛道得到验证,在海外市场同样备受认可。国外人形机器人领域的头部企业FigureAI,便是其中的典型代表。

图片来源:X

今年9月,FigureAI完成了高达10亿美元的C轮融资。本轮融资由ParkwayVentureCapital领投,英伟达、Salesforce等科技巨头纷纷跟投,投后FigureAI的估值飙升至390亿美元,成为全球估值最高的人形机器人企业。

在技术研发方面,FigureAI围绕人形机器人也自研了端到端模型Helix,该模型可以让机器人直接将视觉语言模型中捕获的丰富语义知识转化为动作,同时FigureAI还先后推出了Figure01、Figure02、Figure03等多代人形机器人产品。

整体来看,9月赛道仍以本体厂商为主角,特别是人形机器人企业持续领跑赛道。这里需要指出的是,为更好地攻克性能瓶颈与成本壁垒,很多本体公司都开启了全栈技术布局,将研发触角延伸至软件算法、关节模组、灵巧手系统等关键领域。

除此之外,细分领域亦热度不减,大模型、灵巧手、一体化关节、电子皮肤等前沿技术领域,也是资本布局的战略高地。星源智、模量科技、泉智博、钧舵机器人、灵足时代等十余家企业,均在9月完成了新一轮融资,资本围绕产业链关键节点精准卡位态势显著。

资本狂热下,泡沫隐忧与价值回归

在资本浪潮与商业化迷雾交织的当下,具身智能赛道正上演着狂热与审慎交织的双重变奏。

一级市场热钱鱼贯而入,新兴企业如雨后春笋般密集破土。然而拨开这层热浪,暗流早已涌动——核心技术的“卡脖子”困境、商业模式的验证僵局,恰似悬于行业头顶的达摩克利斯之剑,既蕴藏颠覆未来的可能,也暗含泡沫破裂的危机。

纵观9月具身智能赛道融资态势,虽热闹依旧,但从融资轮次来看,除钧舵机器人等少数几家企业,超九成获投企业仍处于A轮或天使轮阶段,凸显出行业尚处早期发展阶段的特性。

甚至星源智、荆楚人形机器人、一星机器人、智无际等多家今年新成立的企业,在成立不久后便迅速获得资本垂青,这一现象不仅反映了资本对具身智能赛道的长期价值判断,也凸显出行业在技术研发和商业化探索进程中,对资本输血的现实需求。

在具身智能狂热的资本叙事中,理性的警钟已然敲响。

日前,著名机器人专家、iRobot联合创始人、麻省理工学院教授罗德尼·布鲁克斯(RodneyBrooks)就向那些将数十亿美元投入人形机器人初创企业的投资者发出警告:你们正在浪费资金。

图片来源:特斯拉官网

RodneyBrooks指出,如今数十亿美元的投资,实际上是在资助昂贵的训练实验,而这些实验永远无法实现规模化量产。他特别对特斯拉、FigureAI等公司提出质疑,认为它们试图通过视频演示让机器人模仿人类动作的方法属于“纯粹的幻想思维”,因为人类双手的复杂结构与触觉感受器是机器人无法复制的,且安全问题尚未解决。

他甚至还类比道:“这就像一场终点线不断后移的赛跑,与当年自动驾驶的过度承诺如出一辙。”

回顾自动驾驶行业的发展轨迹,其初期与如今的具身智能赛道呈现出高度的相似性。在2015-2020年间,自动驾驶曾是资本眼中闪亮的明星,无数初创公司凭借一个技术demo或一套宏伟的蓝图,就轻松斩获了数亿乃至数十亿美元的估值。

其后,资本市场的逻辑与今天如出一辙:瞄准一个足以颠覆人类社会的万亿级市场,必须在其萌芽阶段果断下注。

然而,技术的“长尾效应”,即如何处理无数罕见但至关重要的极端案例,成为了横亘在理想与现实之间的巨大鸿沟。从L2到L4,每一个级别的跨越,技术难度都呈指数级增长,导致完全意义上的自动驾驶商业化时间表一再推迟,资本的热情也随之从沸点逐渐冷却。

从某种程度上,具身智能,尤其是人形机器人,与自动驾驶正走在一条极其相似的道路上。

RodneyBrooks的观点并非孤例。

在国内创投圈,早在今年上半年,金沙江创投主管合伙人朱啸虎就公开表示已退出多个具身智能项目,并直言行业存在过热迹象。他认为,具身智能的商业路径尚不清晰,尤其是人形机器人领域,必然经历泡沫期后才能回归理性。朱啸虎将这一过程类比为“DeepSeek时刻”,即市场需经过狂热与沉淀,才能找到真正的商业价值。

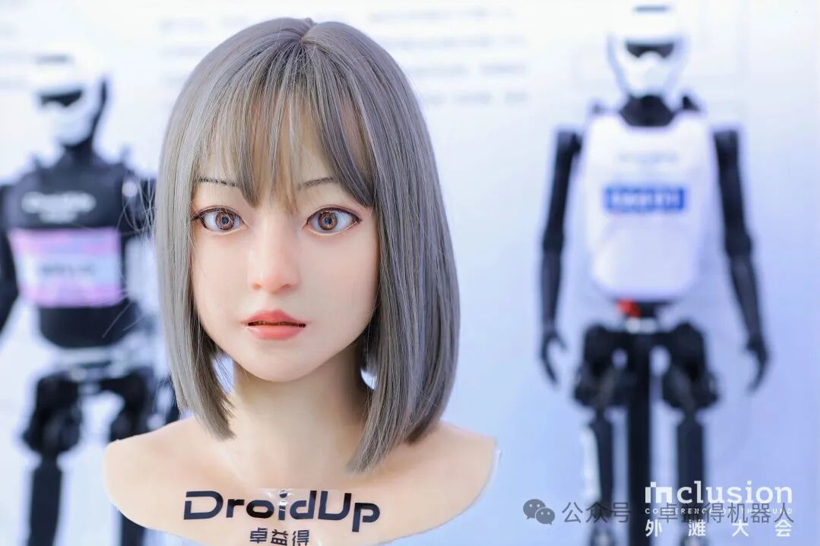

卓益得机器人创始人兼CEO李清都也认为,在人形机器人冲刺万亿级市场规模过程中,将存在“泡沫”。“因为涌入到这个领域的人越来越多,可能参差不齐,有些人水平一般、没有所谓创新能力,当然,也有很多专业人士和能力较强的机器人创业者。”

图片来源: 卓益得机器人

自动驾驶行业发展初期便是如此——当时该赛道也涌现了大量公司,但随着技术瓶颈和商业化压力的显现,市场先后经历了多轮洗牌,一批估值虚高、技术路径单一或商业化能力不足的公司,或无奈关闭,或在估值缩水后被低价并购,行业逐渐从狂热回归理性。

不过从估值角度上来说,李清都认为人形机器人还远没到“泡沫”的时候。

华映资本董事刘天杰此前也表示,不认为现在具身智能存在泡沫。“现在业内的公司确实不便宜,但我们最终瞄准的是一个万亿级的市场。在一个万亿级市场的早期阶段,出现百亿级的公司是非常正常的一件事。”

不过他同时指出,随着热度的降低,这个赛道里的公司未来可能在一段时间内拿不到钱。

易凯资本科技并购业务负责人郑勇从历史规律出发,也指出机器人行业短期会存在泡沫,就像当年的移动互联网,很多公司会被高估,但最终真正的巨头也会在泡沫中诞生。“好公司不一定是第一个做的,但一定会在第一批里。”易凯资本表示。

由此可见,具身智能赛道泡沫风险难以避免,已成为普遍共识。深入剖析,资本狂热与技术瓶颈之间的矛盾、商业化路径的模糊性以及参与者的良莠不齐,均为行业埋下了不确定性。

然而,从长期视角看,具身智能的技术价值与市场潜力并未因此被否定。正如自动驾驶和移动互联网的发展历程所示,泡沫期往往是行业走向成熟的必经阶段,最终决定企业成败的,并非融资规模或市场热度,而是技术落地的能力与商业化应用的效率。

只有在泡沫退去后,真正的价值引领者才会浮出水面。

大单频现,大步迈向商业冲刺

在资本热潮的持续助推下,具身智能产业正以超预期速度向量产化纵深迈进。

伴随着具身智能板块融资活跃度持续攀升,9月多家企业相继宣布签订千万元至数亿元级别大额订单,加速从实验室演示走向真实场景部署,以实际行动回应市场的期待与质疑。

图片来源:优必选

9月29日,优必选宣布,天奇股份将采购其总价3000万元的WalkerS系列工业人形机器人,该笔采购将于2025年12月31日前完成交付。这是优必选9月斩获的第二笔大单。此前,优必选还于月初获得了某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同。

算上最新一笔订单,据统计优必选Walker系列人形机器人累计已经获得近4.3亿元合同——含上半年已经交付的近5000万元订单。另外,该公司的全尺寸科研教育人形机器人天工行者自今年3月发布,也已经收获逾百台订单,正处于批量交付进程。

9月14日,众擎机器人与多伦科技签署战略合作,并达成框架性采购合作意向:未来三年内,将根据项目进展与市场需求,采购预计不低于2000台具身智能人形机器人用于重点领域场景落地。

9月11日,智平方与惠科全资子公司深圳慧智物联达成战略合作,未来三年内联手在惠科全球生产基地部署超过1000台具身智能机器人,覆盖仓储物流、上下物料、零部件装配及质检测试等全流程环节,此次合作订单金额预计接近5亿元。

在此之前,智平方已先后与吉利旗下晶能微、华熙生物、东风柳汽、越南Geleximco等企业达成战略合作,在汽车制造、生物科技、公共服务等多个领域率先布局其爱宝智能机器人。

图片来源: 星尘智能

9月2日,星尘智能宣布与仙工智能达成人形机器人战略合作,在未来两年内合作推动上千台AI机器人在工业、制造、仓储、物流等场景大规模、分阶段部署。

国内市场需求持续井喷的同时,海外市场也传来了积极信号。

10月9日,FigureAI重磅发布Figure03。作为专为Helix打造的专属硬件支撑体系,Figure03针对前代产品感知延迟、动作精度不足、数据闭环断裂等痛点进行了全面升级。据官方披露,依托Figure专为Figure03打造的BotQ制造工厂,该产品计划在四年内实现10万台的量产目标。

这一系列密集的订单公告和合作签约,标志着具身智能行业正从技术研发阶段大步迈向商业应用阶段。

从订单特点来看,这些订单的采购主体以传统制造业企业为主,应用场景集中于物流搬运、生产制造、质量检测等劳动密集型,且作业流程标准化程度较高的环节,订单金额从数千万元到数亿元不等,交付时间普遍设定在1-3年内。这些特征表明,市场对具身智能的需求,已经从早期的技术验证与概念探索,转向解决实际业务痛点、创造真实商业价值的新阶段。

然而,行业面临的挑战依然不容小觑。

以人形机器人赛道为例,其凭借巨大的发展潜力成为资本市场的焦点。然而RodneyBrooks却认为,未来成功的人形机器人实际上将配备车轮、多个手臂和专业的机器人传感器,这意味着它们在形态和外观上并不像人类。

RodneyBrooks这一观点不仅打破了业内普遍存在的"人形执念",更揭示出一个核心事实:在具身智能商业化进程中,功能实用性才是驱动市场价值的核心要素,而过度追求形态仿生,反而可能会成为企业发展的桎梏。

另外,从商业逻辑角度分析,当前具身智能大单频现固然为行业注入了“强心剂”,但接下来能否如期交付、性能是否达到预期、投资回报率是否合理,才是检验行业真实成色的“试金石”。

这意味着,赛道企业们除了需要应对技术上的挑战,更需要在成本管控、供应链韧性构建、全生命周期服务体系搭建等维度,展现全方位的竞争实力。

结语

纵观科技产业的发展史,几乎所有颠覆性技术都会经历“概念萌芽-落地阵痛-规模突破”的漫长爬坡期。从这个角度看,当下的具身智能行业正处于黎明破晓前的关键转折点:密集的订单公告像一声声春雷,预示着规模化应用的“雨季”可能即将到来。

在这样的行业窗口期,比资本热捧与订单狂欢更重要的,是理性的审视与建设性的批判。因为真正的商业化成功,从来不是融了多少钱,签了多少意向单,而在于产品能否真正在实际应用场景中持续创造价值,构建起“技术研发-场景应用-商业变现”的良性生态闭环。

唯有经得起实际场景应用检验的技术和产品,才能真正推动行业走向成熟的未来。毕竟,在商业发展的长周期中,所有短期的市场喧嚣,终将让位于长期的价值沉淀与持续创新。

责任编辑:枯川

网友评论