汽车降价的“真相”:新工艺“瘦”成本

在当下的汽车市场,价格战的余威犹在。

据乘联分会发布的《2025年4月份全国乘用车市场分析》显示,4月份有14款车型降价,相较于去年4月份的41款和2023年4月份的19款,数量大幅下降,清晰展现出降价潮降温的趋势。尽管直观的降价价格战在4月稍显温和,但年款增配、调整车主权益等隐形优惠措施层出不穷。

价格战的激烈程度不再如昨,并不意味着价格战就此停歇。盖世汽车初步统计,2025年以来,依旧有不少车型通过降价的方式,来寻求销量的提升。其中,1月份有7款车型降价,2月份有21款,3月份为23款。汽车市场的价格战,不仅是一场价格的较量,更是一场对成本控制能力的深度考验。

只要价格战不停歇,供应链承受的压力也就不会减缓。在汽车产业的发展史上,降本增效是必须手段,无论是通过“年降”手段,还是以技术创新实现降本,供应链转移和持续,都彰显了市场竞争环境的日趋激烈。

在当前竞争格局下,价格战致使车企净利润进一步缩减,主机厂因经营压力采用多种方式扣减供应商货款的事件屡见不鲜,供应链上下游企业的压力也随之加剧。在这样的大环境下,从制造工艺角度探寻降本策略,成为了车企和供应链企业的重要出路。

价格战之下供应链压力倍增

在当下激烈的市场竞争环境中,价格战已成为诸多行业常见的竞争手段,而这一现象给供应链带来了前所未有的压力。

以汽车行业为例,进入2025年,车市价格战的硝烟仍未消散。整车厂在价格战中面临毛利下滑、盈利挑战等问题。部分新势力车企同样处境艰难,销量增长乏力,资金链紧张,更有部分企业在价格战的冲击之下,已经被迫退出牌桌。

这种持续的价格战传导至供应链板块,带来了巨大的降本压力。

在此情况下,整车厂经营压力增大,会采用多种方式扣减供应商货款。例如,有多家媒体报道,某头部自主品牌车企因价格战导致库存积压,对部分供应商货款进行延期支付,并要求在原有合作价格基础上再降低8%。

另外,从行业惯例而言,车企每年要求供应商年降幅度一般在3%-5%,但价格战使得这一降本要求更为严苛。某跨国零部件企业高管在2025年初的行业论坛上强调,降价对零部件供应商压力巨大。这也说明,中国汽车市场的激烈竞争带来的降本压力,已经传导至供应链的诸多环节,无论是本土供应商还是海外供应商,都难以幸免。

供应链企业面临两难困境,一方面要保证利润用于新技术研发,以维持自身竞争力;另一方面,为保证市场份额又需更大幅度降本,这往往以牺牲利润为代价。以辅助驾驶传感器领域为例,激光雷达成本近年来虽大幅下降,但在价格战背景下,仍需进一步优化成本以实现更广泛的市场应用。

据相关报道,2025年以来,部分量产激光雷达成本已降至500美元(约合人民币3500元)以内,部分新产品成本预计会降至200美元(约合人民币1400元)。在降本过程中,激光雷达企业不仅要降低直接零部件成本(占比约50-60%),还需减少人工调试成本(约20%)。引入自动化设备虽可降低部分成本,但在价格战大环境下,供应链企业成本控制压力依旧沉重。

在制造业整体环境不佳的情况下,如某主机厂就要求供应商从2025年1月起降价10%,这一事件在行业内引发广泛关注。部分供应商因尾款支付差、资金链紧张等问题面临经营困境,甚至可能关厂。

据了解,一些小型零部件供应商由于无法承受降价压力,已开始削减产能或寻求破产保护,这表明价格战使得供应链上下游企业的压力层层传导,整个供应链体系的稳定性受到严峻挑战。

探索新工艺,供应链寻求降本秘钥

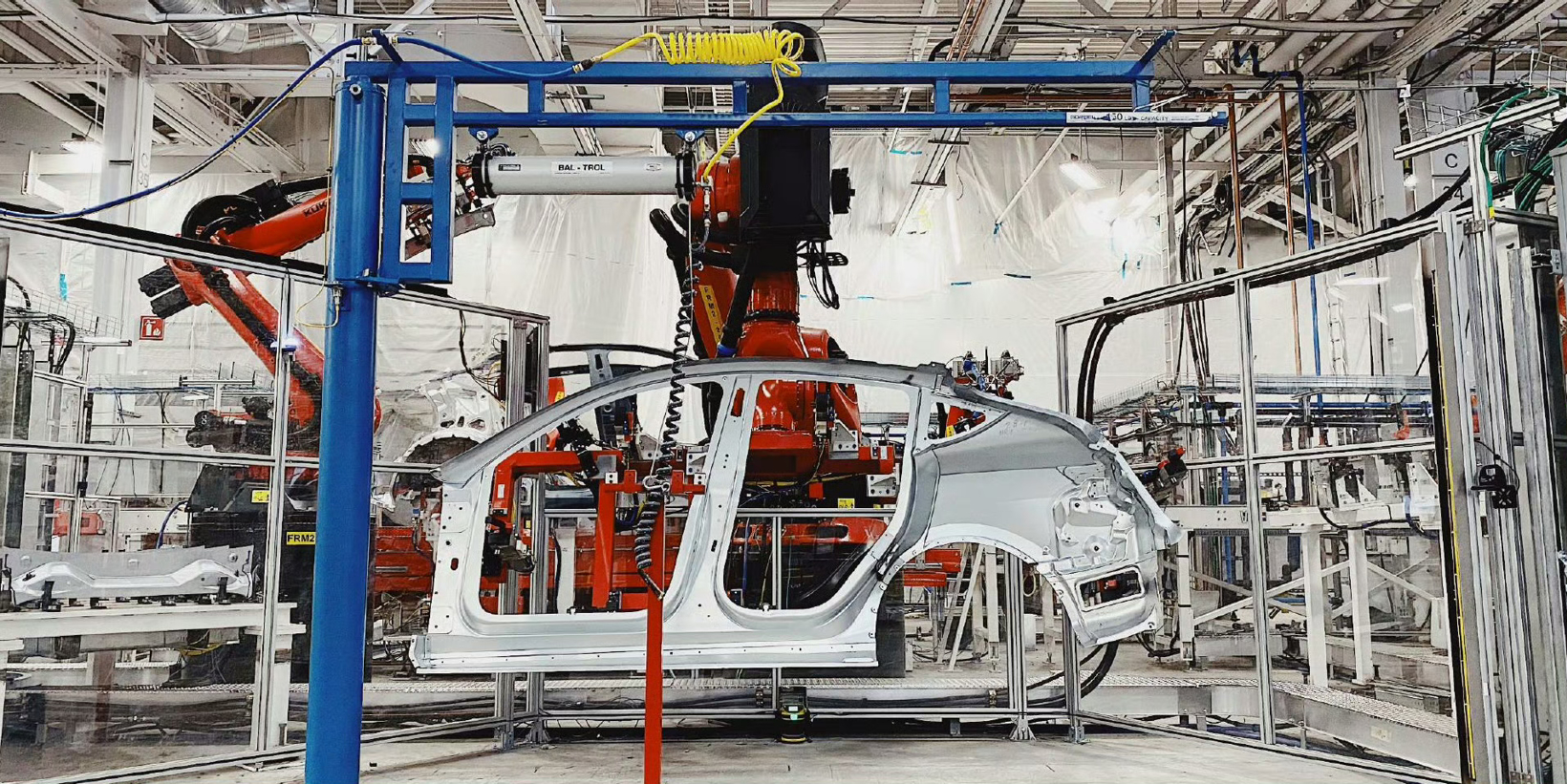

在传统汽车制造中,车身往往由大量零部件组装而成,工序繁琐、耗时费力,且需要众多的模具与人工操作。

一台普通轿车的车身,需要组装多达数百乃至上千个零部件,从车身框架的主体结构件,到车门、引擎盖、后备箱盖等大型覆盖件,再到各类用于连接、支撑的小型部件,林林总总,数量繁多。这些零部件形态各异,尺寸精度要求极高,每个都在车身整体架构中承担着独特的功能。

零部件的冲压环节,不同形状和规格的金属板材需被送入大型冲压机,在巨大压力下被精准冲压成型。光是冲压工序,针对不同零部件就可能需要数十套甚至上百套专用模具,每一套模具的设计、制造与调试都需耗费大量时间与高昂成本。

冲压完成后,零部件进入焊接车间,这个环节中人工操作与自动化焊接设备并存。工人需凭借技艺,将冲压好的零部件按照严格的设计图纸,通过点焊、弧焊等多种焊接方式拼接在一起。在焊接过程中,既要确保焊点牢固,满足车身强度要求,又要严格控制焊接变形,以免影响车身整体精度。

车身焊接完成后,需进行多道精细的涂装工艺。从底漆、中涂到面漆,每一层涂料的喷涂都需在特定环境下进行,对温度、湿度、喷涂压力等参数有着严格要求。整个涂装过程不仅需要大量人工参与,而且还需配备专业的涂装设备与环保设施,以确保生产过程符合环保标准。

因此,在降本压力的驱动之下,供应链上下游从汽车制造工艺之中寻找突破口。

近年来,一体化压铸技术在成为了汽车制造领域的热门话题。传统汽车制造通常涉及大量零部件的冲压、焊接等复杂工序,不仅耗时耗力,还增加了成本。而一体化压铸工艺则将多个零部件集成,通过超大型压铸机一次成型,极大地简化了生产流程。

以某传统燃油车为例,其后底板由超过70个零部件组成,焊接工序多达100余道。而特斯拉Model Y采用一体化压铸后底板后,零部件数量减少至1-2个,焊接工序近乎为零。这一改变带来的成本降低效果显著,不仅减少了零部件采购成本,生产效率更是大幅提升。据悉,特斯拉通过一体化压铸技术,将后底板的生产成本降低了约40%。

冲压工艺是汽车车身制造的重要环节,材料成本在冲压件成本中占比极高,通常达到60%-70%。因此,提升冲压材料利用率成为了降本的关键。于是,有企业通过对零部件材料与形状的优化设计,如采用高强钢并优化轮廓,以此提升材料利用率,减少模具、检具及工装夹具的投资。

例如,某企业对旗下一款轿车侧围加强板进行了设计优化,取消拼焊焊缝、统一料厚,并提出废料利用方案,成功实现单车降本58.72元,模具投资预算降低173.63万元。此外,创新冲压工艺如浅拉延、对件合模拉延、成形代拉延及套裁冲压等,成为降低生产成本的重要途径,为车企在激烈竞争中争取更多优势。

焊接是汽车车身组装的核心工艺,传统的电阻点焊在汽车制造中应用广泛,但存在焊接效率低、能耗大等问题。激光焊接技术的引入,提升了焊接质量并减少了后续修整工序,降低了生产成本。某车企在部分车型的车身焊接中采用了激光焊接技术,焊接速度提高了2-3倍,车身焊接时间缩短了约30%,生产效率大幅提升。

在涂装环节,水性涂料的广泛应用不仅环保,其高固体分含量还减少了涂装层数,降低了能耗与成本。某企业通过采用新型的水性涂料和涂装工艺,实现了节能减排和成本降低的双重目标。另外,该企业还利用先进涂装设备和工艺,如静电喷涂技术,能够使涂料的利用率从传统的60%-70%提高到80%以上。在成本节约上,以该企业某款车型年产8万辆计算,每年可节省涂料成本上千万元。

新工艺降本背后亦存隐忧

制造工艺的创新与优化是车企和供应链企业的重要降本途径。无论是采用一体化压铸、优化冲压工艺,还是改进焊接与涂装工艺,每一项变革都切实降低了汽车制造成本。

然而,工艺创新绝非一蹴而就,需要企业投入大量研发资金和人力。比如,模具在使用过程中的定期维护与保养增加了生产的复杂性和成本投入。也就是说,尽管新工艺降本前景广阔,但也存在诸多潜在担忧。

首先是技术研发风险,新工艺研发需大量资金和人力,且研发周期长,过程中可能面临技术难题无法攻克、研发成果不符合预期等风险。

比如,一体化压铸工艺初期可能出现模具故障、产品质量不稳定等问题,影响生产效率和成本控制。另外,一体化压铸工艺的车型,一旦后期发生事故,维修的成本也非常高。强如特斯拉,也几乎耗费了近一年时间,才将一体化压铸后地板良品率从30%提升到85%左右。

所谓降本增效,也是在有前提条件的基础之上。至少,从前期投入上来看,一体压铸技术要耗费大量资金,同时需要雄厚的技术积淀。这也意味着,巨大的沉没成本。

其次,新工艺的产业化风险。即使研发成功,从实验室到大规模量产还需克服诸多问题,如生产设备改造、供应链配套等。若这些问题无法有效解决,可能导致新工艺无法按时产业化,错过市场机遇。

在采用新型工艺和材料后,企业需要与供应商重新建立合作关系,协商原材料供应、质量控制、价格等问题。例如,复合材料供应商与车企之间需密切协作,保障材料稳定供应和质量一致性。通过供应链优化,与供应商建立长期稳定合作关系,实现成本协同效应,共同推动降本目标的实现。

此外,新工艺可能冲击现有供应链体系。新工艺可能需要新的原材料、零部件或生产设备,这意味着企业需重新构建供应链,与新供应商建立合作关系。在此过程中,可能面临供应商不稳定、原材料供应短缺等风险。

还需要提及的是,新工艺降本可能引发行业竞争格局变化,部分企业可能因无法跟上新工艺发展步伐而被淘汰。同时,新工艺可能带来新的质量和安全隐患,在大规模应用前需充分验证和评估,否则可能损害消费者权益,影响企业声誉和市场信任度。

路虽远,行则将至。从长远来看,那些持续在工艺降本道路上探索并取得成功的企业,必将在市场竞争中占据优势,赢得未来。

总结

在汽车市场竞争激烈、价格战持续的当下,供应链降本增效成为关键。车企和供应链企业不断探索新工艺以降低成本,如一体化压铸技术、优化冲压工艺、改进焊接与涂装工艺等,这些工艺在降本方面取得了显著成效。

与此同时,新工艺的研发和应用也面临诸多挑战,如技术研发风险、产业化风险以及对现有供应链体系的冲击等。在追求降本的过程中,企业需谨慎权衡,以确保在市场竞争中保持优势。

网友评论