跨国企业,开始为中企“代工”

近期,吉利在全球为自己找了两家“代工厂”:在国内,吉利银河“租用”上汽通用沈阳北盛工厂;在巴西,吉利与雷诺达成合作,由后者在当地的工厂为其生产新能源车型。

如果是以前,这样的合作模式较为罕见。以往多是中国车企向跨国企业学习造车经验,如今却越来越多地出现由中国品牌主导、跨国车企提供生产服务的合作模式。

在国内,从高合租用悦达起亚盐城工厂,到吉利租借上汽通用沈阳工厂,再到神龙汽车生产东风旗下自主车型;在海外,中国车企与Stellantis、麦格纳和雷诺等跨国企业,在生产制造领域也有了实质性合作。

有观点指出,这不是单纯的“B工厂给A做产线服务”,而是全球汽车产业链的调整与重构。

反向“代工潮”到来

近年来,由跨国车企为中国品牌提供生产服务的“反向代工”模式,正逐步从零星案例发展为体系化、全球化趋势。与简单租赁产线不同,这一模式涵盖本地化适配、渠道共享乃至资本合作。

吉利是其中的代表。吉利收购雷诺巴西公司26.4%的股份,双方将在该工厂共同生产雷诺与吉利品牌车型。同时,吉利还盘活了上汽通用沈阳北盛工厂,用于生产银河系列车型。

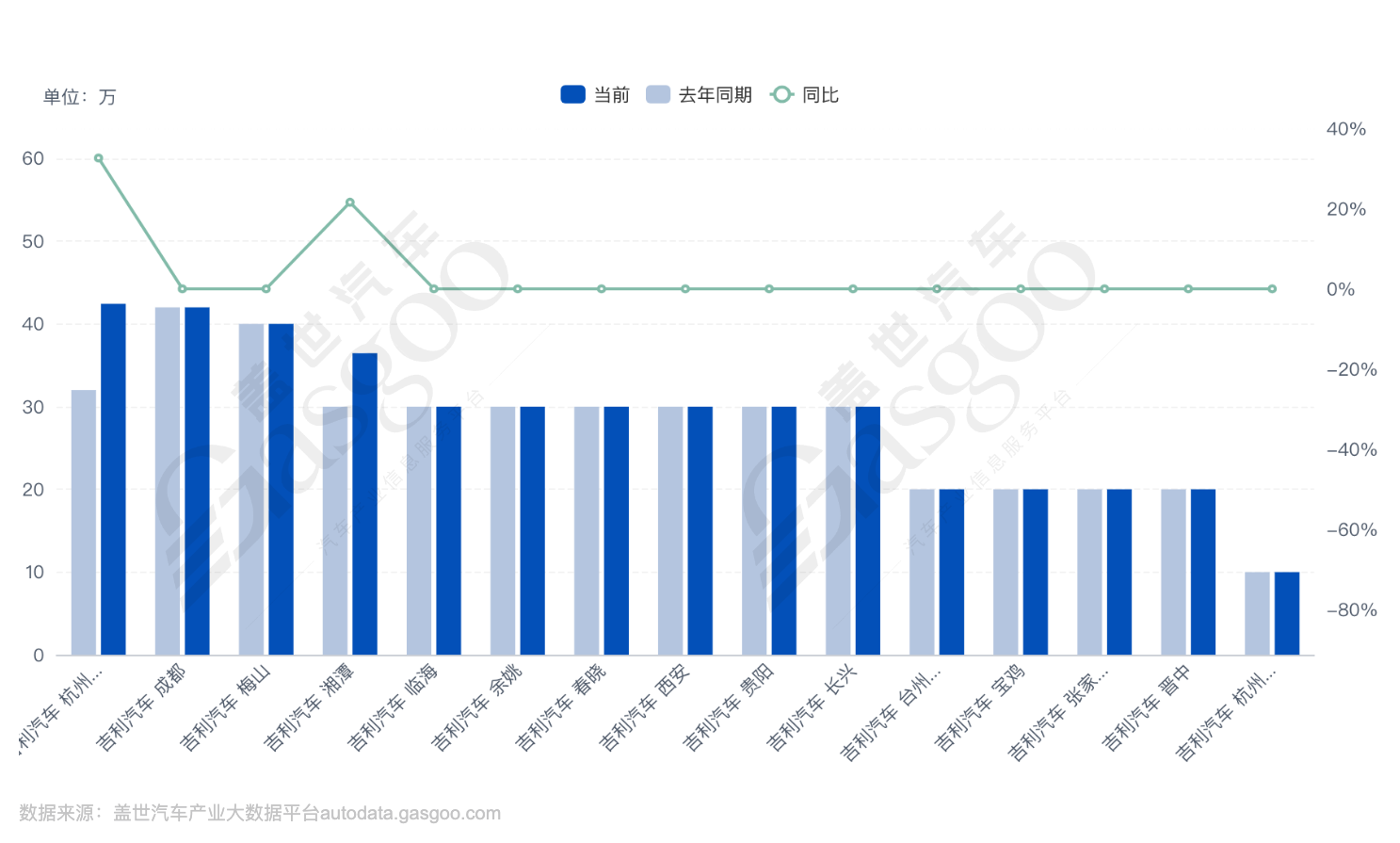

吉利汽车国内生产基地

在欧洲市场,部分中国车企也通过代工模式加快本地化布局。全球汽车零部件制造服务商麦格纳将在奥地利格拉茨工厂为小鹏汽车生产两款智能电动车型,计划于2025年第三季度量产。外媒报道称,广汽集团也在与麦格纳接洽,探讨埃安品牌在欧洲市场的代工合作。

结合多方消息分析,麦格纳已超出传统意义上的代工范畴。其不仅可负责焊接与总装,还能参与认证、法规匹配、软件支持等。这意味着,其欧洲的高标准制造体系和本地法规适配能力,与中国车企的产品研发形成互补,可推动后者更快融入当地市场。

除麦格纳外,雷诺集团也积极拓展与中国车企的合作。雷诺管理层透露,公司在与奇瑞在内的多家中国车企洽谈生产合作。与奇瑞的合作谈判范围涉及在哥伦比亚工厂生产燃油车,以及在阿根廷投资插电混合动力皮卡生产线。

图片来源:雷诺

此类合作中,中方通常提供资金与产品设计,外方则提供产能与市场渠道。即中方在当地生产的部分车型,将“贴牌”销售。

同时,更多跨国集团正在以多样化方式与中国品牌“挂钩”。Stellantis与零跑汽车的合作属于“股权绑定+制造协作”模式。通过资本和工厂资源互换,零跑计划于2026年在Stellantis西班牙工厂投产电动车型。这种“资本+制造”的组合,体现出双方在技术、产能与市场层面的深度融合。

整体来看,本轮反向“代工潮”呈现出三大特征:

一是参与主体多元。 既有传统跨国车企如雷诺、Stellantis,也有专业制造服务商麦格纳,以及区域性合作伙伴。

二是合作模式灵活。从单纯的产能租赁,到以技术、资本或股权为纽带的深层合作,中国车企根据不同市场环境采取差异化策略。过去的“代工”更多意味着“外包制造”,如今则趋向“资源互嵌”。

三是布局范围全球化。从欧洲到拉美,中国车企正在通过代工模式构建全球制造网络。

麦格纳首席执行官斯瓦埃米·卡特吉利在谈及与小鹏的合作时表示,“我们对能与中国伙伴合作深感自豪”,这也反映出跨国供应链对中国车企的重要性认知正在提升。

反向代工的出现,不仅标志着中国汽车工业国际化进程的新阶段,也预示着全球汽车产业格局正在被重新定义。

三方“共赢”

反向“代工”模式之所以能在短时间内迅速发展,根本原因在于为中国车企、跨国制造方以及所在地区政府三方都创造了切实的利益与价值。

对中国车企来说,代工模式的优势在于能以更低成本、更快速度实现本地化生产。利用代工方现有的成熟工厂,可避免新建工厂所需的漫长审批与建设周期。

以小鹏汽车为例,若在欧洲自建工厂,从土地审批到投产可能需两至五年,而通过与麦格纳合作,其欧洲车型预计在2025年第三季度启动量产工作,显著缩短上市周期。

本地化生产还能有效规避关税与贸易壁垒。根据欧盟相关规定,在当地完成一定比例组装的车型可享受关税减免,从而大幅降低销售成本。

麦格纳格拉茨工厂车身车间; 图片来源:麦格纳

与此同时,借助合作方完善的制造体系与质量管理能力,中国品牌能更快适应当地的法规与标准。麦格纳高管曾指出,其在工程认证与法规匹配方面的经验,能帮助合作伙伴减少合规风险。

此外,代工生产可显著缩短供应链周期。整车由中国运往欧洲通常需数个月,而在当地生产能将交付周期压缩至数周,并可根据市场需求灵活调整配置,提升市场响应速度。

对跨国制造方而言,承接中国品牌订单有助于提升产能利用率,改善经营状况。

以麦格纳奥地利格拉茨工厂为例,随着宝马等部分传统客户订单到期,与小鹏汽车等其他中国车企的合作,为其提供了新的产能补充与稳定营收来源,也有助于维持就业和运营稳定。

更深层的价值在于技术互学。中国车企在电动化、智能化领域积累了丰富经验,尤其在电池管理、整车电子架构、智能座舱与软件开发等方面具备竞争力。跨国制造方在为中国品牌代工的过程中,能够近距离接触这些前沿技术,了解其产品迭代逻辑与敏捷研发机制。

对所在地区政府来说,代工合作带来的直接效益是稳就业与增税收。汽车制造属于劳动密集型产业,一家整车厂往往能带动上千个就业岗位。

与此同时,闲置产能被激活后,企业税收、员工个人所得税及社保缴纳等均能为地方财政带来收益。更重要的是,中国车企的进入往往会带动动力电池、电机电控及智能零部件等配套企业落地,形成新的产业集群,提升区域在新能源汽车产业中的竞争力。

可以说,这轮反向“代工”,已经超越传统意义上的外包关系,而是基于技术、资本与产业资源互补的多方共赢合作。

消化全球闲置产能

反向“代工”模式得以迅速推进,还有一个重要的现实背景是全球汽车产业产能过剩问题日益突出。这一问题并非中国独有,欧洲、北美等传统汽车强国同样深受困扰。

根据中国国家统计局数据,2024年中国汽车制造业产能利用率为72.2%,虽仍处于合理区间,但较2017年的82.2%高点已明显下降。

更值得注意的是结构性矛盾。据工信部原副部长苏波透露,中国现有燃油车产能超过3000万辆,而新能源车产能也已达2000万辆,但“油电转换”仅消化了约200万至300万辆的燃油车产能。

随着消费结构加速向新能源转移,大量传统燃油车产线被闲置。上汽通用关停沈阳北盛工厂、北京现代出售其在北京和重庆的部分工厂、神龙汽车转售部分工厂等案例,都是产能出清的具体表现。

欧美市场的情况同样不容乐观。金融数据平台YCharts数据显示,2025年一季度美国汽车产能利用率仅65%,创下近年来新低。

另一家咨询公司AlixPartners的报告指出,欧洲汽车工厂平均产能利用率约55%,多数工厂开工率不足四分之三。该报告还预警,在行业转型、需求不振以及来自比亚迪等中国竞争对手的压力下,到2030年欧洲车企可能被迫关闭多达八家工厂。

产能过剩带来的直接后果是关厂与裁员。例如,日产计划到2027年前关闭全球7家工厂;大众汽车也在考虑调整并关闭其在德国的部分工厂;奥迪布鲁塞尔工厂已于2025年初停产。汽车零部件企业同样受到波及,博世、大陆等公司相继宣布裁员。据不完全统计,全球汽车产业链的就业收缩人数已超过十万人。

在产能过剩、管理成本上升的背景下,各国政府对新建汽车工厂普遍持谨慎态度。这为中国车企通过租用、代工或收购闲置工厂进入海外市场创造了条件。

毕竟,中国汽车出口尤其是新能源汽车出口正处于快速扩张期。海关总署数据显示,2024年,中国汽车出口达到641万辆,同比增长22.8%,其中电动汽车出口量首次突破200万辆。中汽协数据则显示,2025年前10月,新能源汽车出口量已突破200万辆,同比增长90.4%。

随着中国车企出海从出口转向本地制造,利用当地的闲置产能成为一种务实且高效的选择。

这实质上反映了当前全球汽车产业供需格局的变化:一端是产能过剩、燃油车销量下滑或是增长陷入停滞的传统跨国车企;另一端是新能源车销量快速增长、急需产线支持的中国企业。对前者而言,中国车企入局能带来订单、保持工厂运转;对后者而言,则能快速建立本地化生产能力、规避关税与物流成本。

出于生存考量,部分跨国供应链企业对此种合作模式积极回应。麦格纳、雷诺等公司正在主动寻求新的合作伙伴,其中中国品牌是重点目标。

图片来源:奇瑞

部分中国车企出海也不再执着于新建工厂。吉利控股集团董事长李书福曾表示,“当今全球汽车工业严重产能过剩,吉利不再新建生产工厂,而是通过合作和资源整合消化现有产能。”在他看来,应充分利用全球现有的过剩产能,通过务实合作与资源重组,既能借助成熟的质量保证体系和熟练的产业工人,也能提高整个行业闲置资源的利用效率。吉利也是这样执行的。

其他中国车企也采取了类似路径。长城汽车通过接管猎豹荆门、汉腾上饶等闲置基地实现国内产能整合;在海外市场,其在巴西和泰国的基地均是对旧工厂改造升级而来。比亚迪在巴西的工厂同样由福特旧厂改造而成。奇瑞汽车则通过与西班牙本土企业合作,重启了原日产汽车在巴塞罗那的工厂。

通过盘活旧厂,上述车企以较低成本获得成熟产线、完善的供应体系和合规资质,不仅降低了投资风险,也提升了资源的整体利用效率。

当然,选择代工或改造还是新建,是一个需要综合权衡的经济性问题。当原有设备老旧、工艺路线不兼容时,新建工厂可能更具长期效率。但从社会综合效益角度看,盘活闲置产能往往更契合当地政府的期望。

汽车产业通常是一地就业的重要支柱,工厂关闭会带来社会压力和舆论关注。中国车企的进入,为这些闲置工厂注入了新的活力,提供了就业保障,甚至推动了当地汽车产业的电动化转型。

抢占先机

除了有效利用全球闲置产能,部分中国车企选择代工模式,更深层的战略考量在于抓住有限的时间窗口,将自身在电动化与智能化领域的技术先发优势,快速转化为市场份额。

当前竞争格局瞬息万变。欧美传统车企正不断加大电动化投入,日韩企业也在加速追赶。咨询公司AlixPartners预测,到2030年,中国品牌有望占据欧洲市场10%的份额,年销量达到200万辆。但实现这一目标的前提,是必须在未来几年内迅速建立稳固的市场地位。

一旦错过这个战略窗口期,待欧美主流车企完成转型、技术差距逐步缩小后,中国车企再想进入成熟市场将面临更高的壁垒和更强的阻力。在此背景下,进军速度就成了核心竞争力的关键一环。

代工模式较为契合了“唯快不破”的竞争逻辑。自建一座全新的海外工厂,通常意味着至少两到三年的周期,需经历选址、政府审批、土建、设备安装、生产认证等一系列复杂环节。在欧美等法规严格、流程复杂的市场,这一过程甚至可能更长。

特斯拉德国超级工厂;图片来源:特斯拉

以特斯拉筹备德国工厂为例,2019年开始计划建设,历时两年半投产,期间还曾因环保争议多次延迟。而这在欧洲进程算是快的。相反,特斯拉上海超级工厂从审批到投产用时仅一年。

选择与具备成熟资质的现有工厂合作,主要工作是在其既有产线基础上进行适应性改造,最快可在半年内实现本地化量产。通过借助麦格纳、雷诺等全球知名制造商的现成产能,中国品牌能够将产品上市时间缩短。

轻资产运营的本地化代工,还可有效降低进入海外市场的风险。在不确定的市场环境中,一次性投入数十亿美元建设工厂,意味着巨大的财务风险。如果市场表现不及预期,沉没成本将难以收回。

而通过代工模式,中国车企可以用相对较低的代工费用测试市场,根据实际销量灵活调整产能,有效控制风险。这种灵活性在市场波动较大的情况下尤为重要。

另值得注意的是,代工的含义也在发生变化。随着“软件定义汽车”时代到来,汽车制造不再局限于机械装配,而转向软硬件一体化。

汽车的核心价值正加速从机械性能向软件体验与智能化能力迁移。这意味着,未来的汽车工厂,除了焊装与总装,还将承担ECU刷写、远程升级、数据合规适配等任务。制造环节正延伸至软件部署和系统集成,代工厂也在从“装车基地”转变为“区域操作系统中心”。

这种趋势为中国车企提供了新的主动权。过去,中国车企在传统机械制造环节处于追赶位置;而在软件架构、智能座舱、车载操作系统等方面,中国品牌已形成较成熟的生态体系。随着代工模式从硬件协作升级为软硬融合,中国企业有望在新一轮制造体系重构中保持领先。

当然,代工模式也面临一些挑战。首先是供应链控制力的削弱。由于部分采购、生产环节由代工方负责,中国车企对成本与品质的把控能力相对下降,需要通过强化技术接口管理和生产监督体系来弥补。

其次,品牌独特性和工艺一致性可能受到影响。不同工厂的生产标准和质量管理体系存在差异,如何确保全球市场产品的一致性,是需要持续关注和解决的课题。

此外,从长期经济性来看,代工模式并非万能。随着销售规模扩大,持续支付代工费用可能在总成本上超过自建工厂投资。对多数中国车企而言,代工更像是一种阶段性策略——在海外市场立足、品牌成熟后,再逐步向自主制造过渡。即以“自主制造”为主,代工为“辅”。这也是当前跨国车企的常规做法。

总体来看,反向代工不仅是短期进入市场的捷径,更是全球汽车制造体系重构的一部分。其让中国车企在产业转型的关键阶段,以更快速度、更低风险实现国际化布局,也推动制造环节从“产能共享”走向“技术共建”。

而能否在加速出海的同时,构建稳定、可持续的全球制造体系,将决定中国品牌能否真正完成从“走出去”到“扎下来”的跨越。

责任编辑:枯川

网友评论