剧透2040年未来汽车:新能源车占比超80%,L3自动驾驶普及!

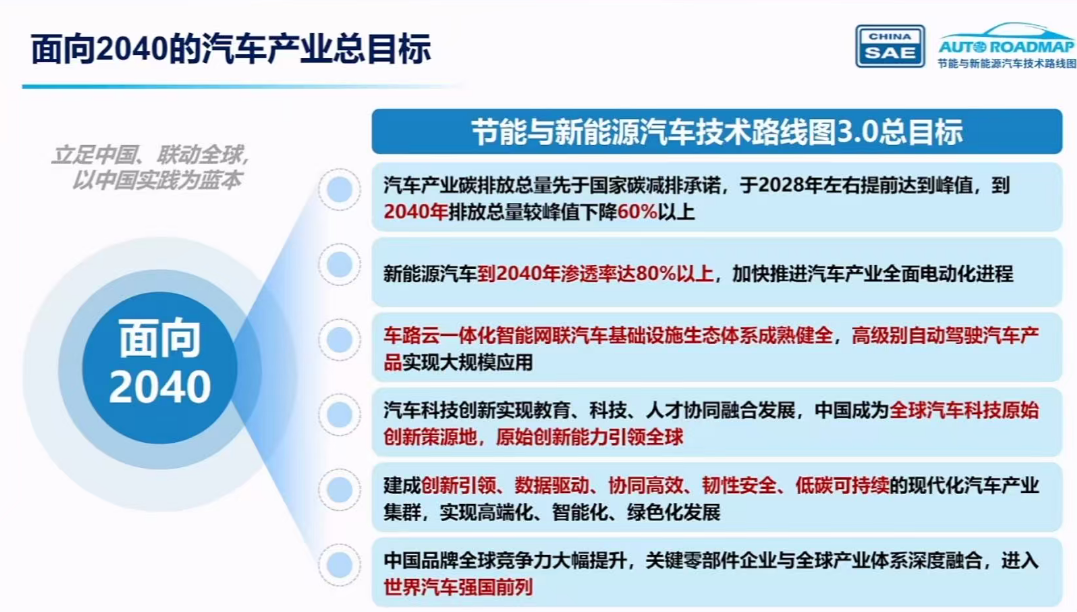

“2028年,中国汽车产业的碳排放将基本达峰,到2040年,在峰值基础上降低60%,新能源汽车渗透率将超过80%。车路云一体化智能网联汽车基础设施将基本完善,高级别自动驾驶将实现大规模应用。”

2025年10月22日下午,第三十二届中国汽车工程学会年会暨展览会开幕式及全体大会在重庆科学会堂隆重举行。会上,中国汽车工程学会理事长张进华基于《节能与新能源汽车路线图3.0》,向与会者描绘了未来产业生态的宏伟蓝图。“届时,中国将成为全球汽车科技创新的策源地,原始创新能力将引领全球。初步构建起创新引领、数据驱动、协同高效、韧性安全、低碳可持续的新型汽车产业生态,全面实现汽车强国的战略目标。”

全球变局下的中国坐标

“2022年,全球新能源汽车产量突破1000万辆,预计到2025年将大概率跨越2000万辆大关;中国市场的渗透率将超过45%,全球占比超过20%。”张进华在发布会上公布的一组数据,直观地展现了全球汽车电动化浪潮的迅猛态势。

中国汽车工程学会理事长张进华;图片来源:中国汽车工程学会

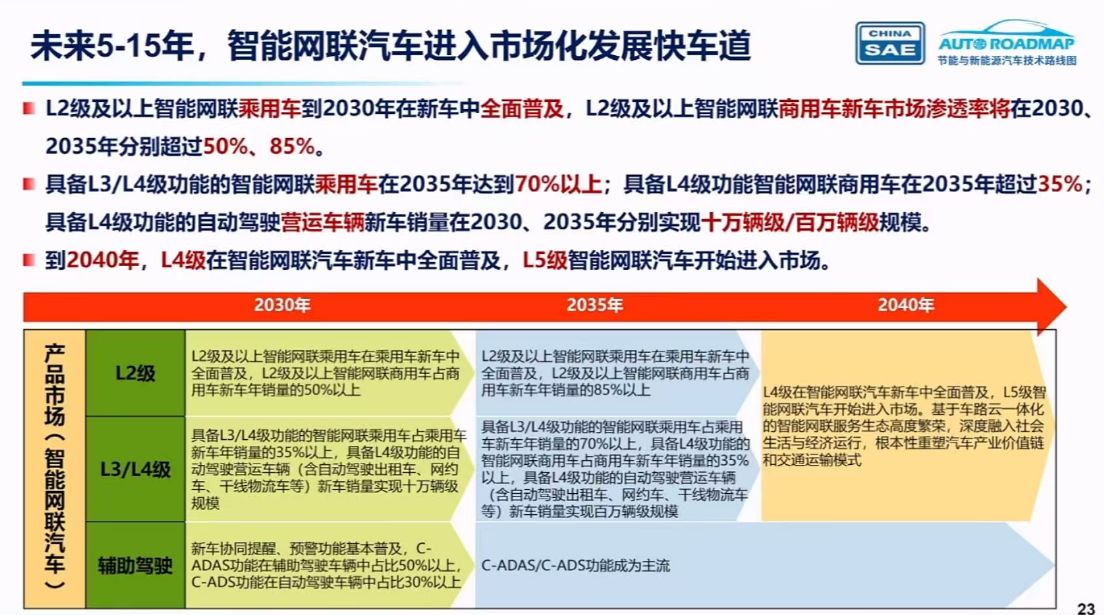

在智能化领域,数据同样引人注目:L2级辅助驾驶的渗透率已普遍超过50%,L3级高级别自动驾驶已进入小规模产业化阶段。更值得关注的是,北京、武汉、广州等地已密集出台自动驾驶相关法规,为L3级商业化落地铺平道路。业内预计,工信部年内将发布L3级认证制度,政策与技术的双重驱动正推动智能驾驶从“测试示范”阶段迈向“商业化推广”的新阶段。

在张进华看来,人工智能将是塑造未来15年汽车产业的核心变量。“人工智能将推动产品技术、产品形态、产业生态以及制造业全过程的深度变革,同时也会改变创新范式,重塑具身关系。”这一判断并非空穴来风。

当前,小鹏、蔚来等车企自研的AI芯片算力倍速递增,各大辅助智能驾驶系统通过大模型训练减少对高精地图的依赖,激光雷达等硬件成本快速下降,推动高阶自动驾驶向中端车型渗透,技术迭代速度远超市场预期。张进华特别提到,基于AI的端到端架构和支持强化学习的数据闭环,将成为自动驾驶的主流解决方案。

然而,在高速发展的背后,中国汽车产业仍面临多重“成长的烦恼”。张进华毫不避讳地指出:“部分核心技术仍是瓶颈,跨产业协同创新的高效模式有待探索,面向自动驾驶的评价体系尚未完善,人才支撑体系更是难以满足产业日新月异的发展需求。”

即便如此,张进华对汽车产业的战略价值仍充满信心。“从全球范围看,汽车产业仍是推动经济复苏的压舱石和推进器,是应对气候变化的领头雁和主力军,更是新一轮科技革命的试验田和主要载体。”

他进一步强调,在逆全球化思潮抬头的背景下,中国汽车产业更应主动作为,成为“经济全球化的黏合剂和连接器”。这一定位,既凸显了中国汽车产业的全球责任,也为其未来发展指明了方向——以开放合作破解技术瓶颈,以协同创新构建产业生态。

2040年愿景解码

路线图3.0最引人瞩目的部分,无疑是对2040年中国汽车产业发展目标的明确界定。张进华在发布会上指出,未来15年,中国汽车产业将围绕绿色低碳、安全高效、融合发展、和谐友好四个维度构建社会愿景,最终实现“全面建成汽车强国”的战略目标。这一愿景并非遥不可及的空想,而是建立在分阶段、可量化的具体目标之上。

技术路线图3.0进一步强化了“前瞻性、系统性、科学性、继承性、开放性、公益性”的修订原则,在继承技术路线图2.0“1+X”研究框架基础上,以新一轮产业变革和新型产业生态视角,提出了技术路线图3.0的“1+5+X”的研究框架,同构“产业产品”与“汽车制造”技术路线图。

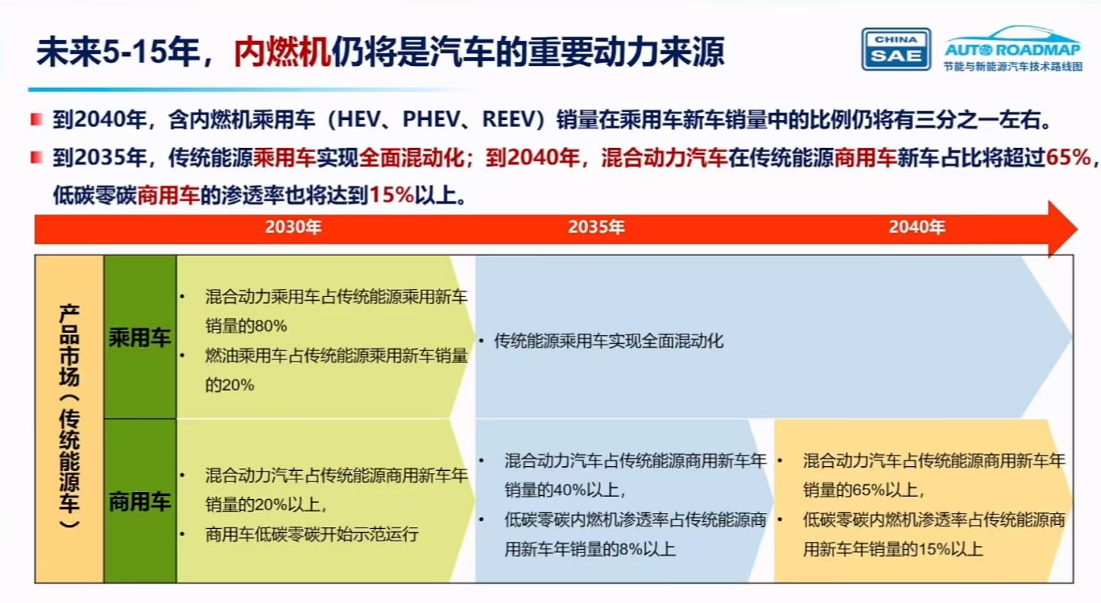

正如文章开头所述,到2040年,新能源汽车将成为绝对主力,但这并不意味着内燃机的彻底消亡。“到2040年,仍有1/3的车辆需要内燃机作为动力源或协同动力源,不过传统纯内燃机的比例将大幅下降。”张进华解释道。

路线图3.0明确指出,未来15年汽车节能技术将聚焦于动力来源多元化、能源效率最大化、控制模式智能化。其中,混动专用发动机的最高效率将突破48%,零碳燃料与传统能源互补支撑多元动力体系,轻量化技术则通过多材料混合结构集成设计持续降碳。

科技创新是2040愿景的核心支撑。为实现中国成为“全球汽车科技创新策源地”的目标,路线图3.0规划了清晰的技术演进路径:

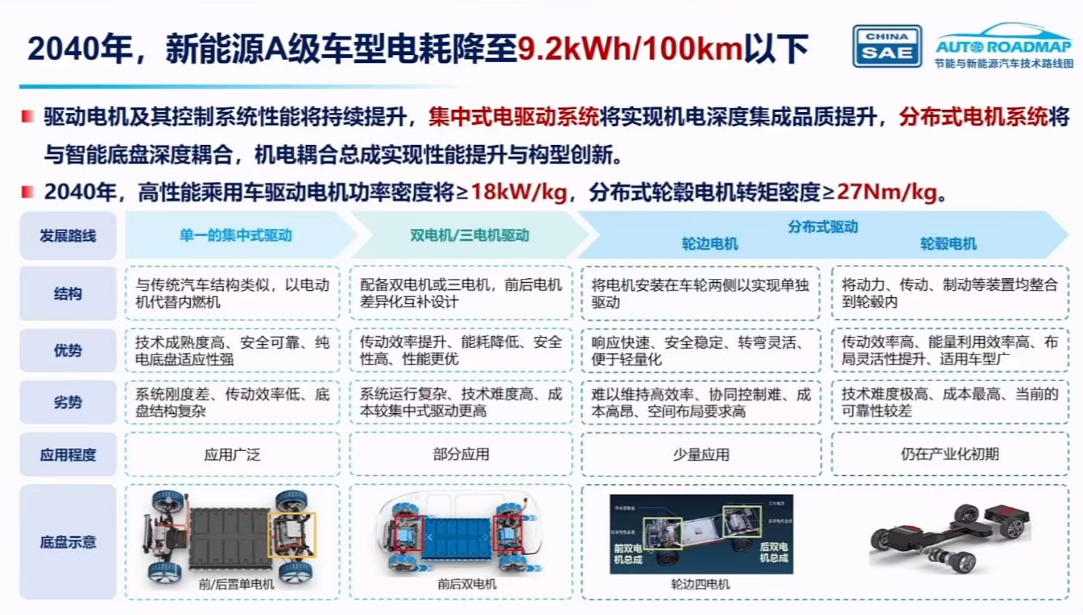

在动力电池领域,液态电池将逐步向固液混合和全固态升级,高比能与性价比两条技术路线并行,适配不同应用场景;电驱动系统将实现机电深度集成,2035年前后分布式驱动将成为电动化的重要模式。

在智能网联领域,2030年乘用车L2级组合辅助驾驶将实现普及,L3级渗透率超35%,2035年L3/L4级渗透率将达到70%以上,到2040年,L4级在智能网联汽车新车中全面普及。“2030年可能是高级别自动驾驶的‘DeepSeek时刻’,将成为规模产业化的关键节点。”张进华引用张亚勤院士的判断,强调了这一时间节点的重要性。

在共性技术领域,路线图指出未来5-15年,将向“智能化、集成化、跨域融合”转型。具体而言:“智能底盘将向形态多元化、部件线控化、控制智能化的方向升级;电子电器架构将向功能架构集中化、硬件架构模块化、软件架构服务化方向发展;汽车芯片技术将朝高性能、高集成度、低功耗方向演进;车用操作系统将向一体化融合迈进,支撑形成开源开放、软硬芯垂直整合的生态体系。”这些基础技术的突破,将为中国汽车产业构建坚实的技术底座。

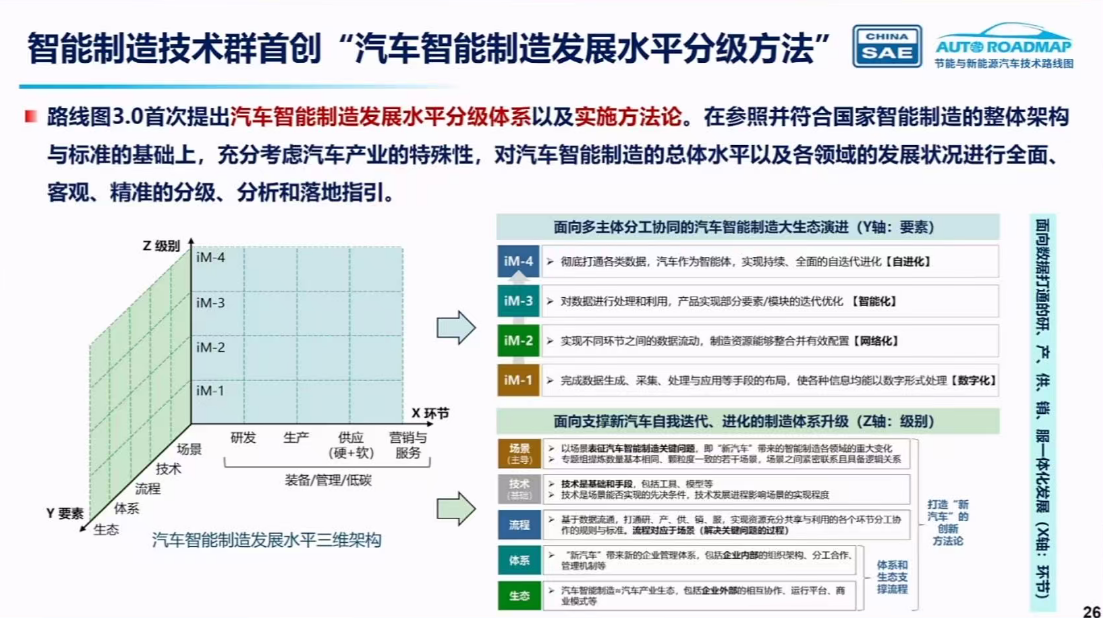

值得一提的是,汽车制造技术路线图首次与汽车产品技术路线图并立,成为此次《路线图3.0》的一大看点。路线图3.0提出:2030年实现规模化智能生产,2035年少数企业达到“自净化、自智能”水平,2040年40%的企业实现研、产、供、销、服一体化的最高级别智能制造。

结语:

从2015年启动技术路线图研究至今,中国汽车产业用十年时间实现了从跟随到并跑、部分领跑的跨越。张进华在发布会上的一句话,或许能概括这份路线图的核心意义:“路线图不是一成不变的教条,而是动态调整的导航仪,它将伴随产业发展不断优化,但核心目标‘全面建成汽车强国’始终不变。”

2025年,是路线图3.0的启动之年,也是中国汽车产业迈向强国的关键起点。从2028年碳排放达峰到2030年L3级自动驾驶规模化、全固态电池小批量量产,从2035年智能驾驶普及到2040年建成全球科创策源地,这15年的征程充满挑战,更充满机遇。正如张进华所言,汽车产业的升级不仅是技术的迭代,更是生态的重构、模式的创新。当2040年的钟声敲响时,我们期待看到的,不仅是碳排放降低60%、新能源渗透率超80%的冰冷数据,更是一个创新引领、数据驱动、安全低碳、开放共赢的新型汽车产业生态,一个真正实现“车、路、能、城”融合发展的智慧出行新时代,一个当之无愧的全球汽车强国。

责任编辑:枯川

网友评论