【全球汽车新技术观察】 7月上期〡中科院开发灭火型锂金属电池;提雅智行发布L4级自动驾驶系统;UNIST研发新型射频开关

本期全球前沿汽车技术动向如下,如需更具体的内容与分析解读,欢迎订购盖世汽车研究院《全球前瞻技术情报》。

一、智能网联

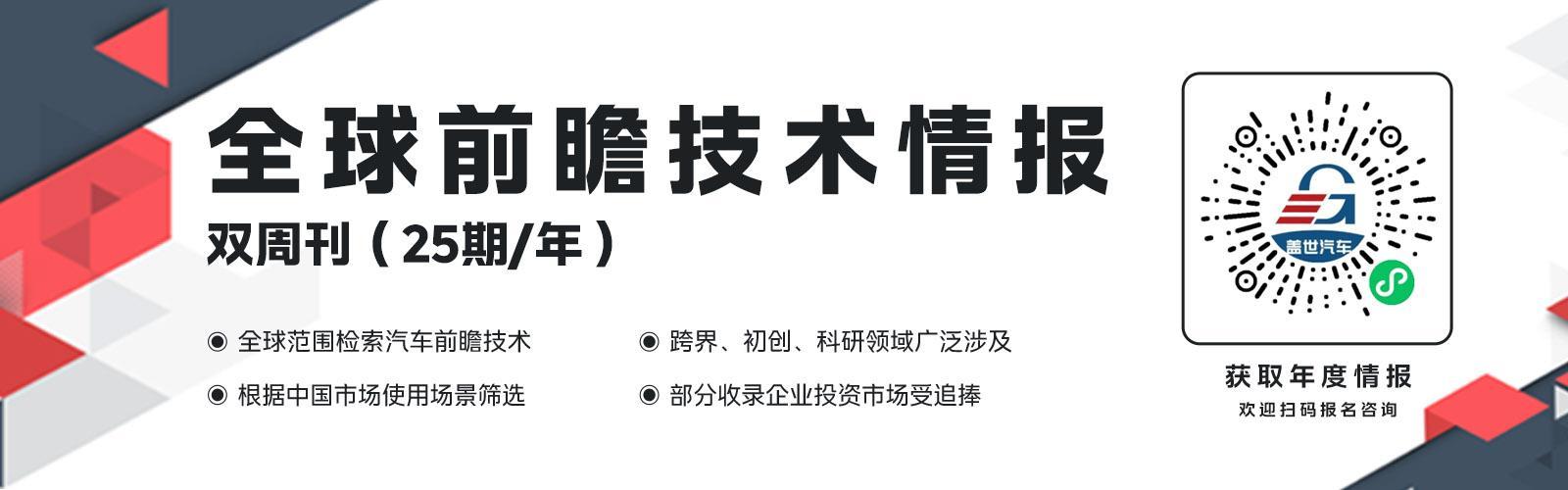

UNIST研发新型射频开关,助力6G车载通信设备小型化

韩国UNIST的研究团队研发出一种全新的射频开关,采用非易失性设计,能在断电情况下仍保持设定状态,并支持高达67 GHz的高频通信。这一器件可应用于6G通信和自动驾驶汽车中的高性能通信模块,特别是在体积受限、功耗敏感的场景下具有明显优势。研究团队还基于该开关开发了可调滤波器,为未来通信设备的小型化与高能效设计奠定基础。

图片来源: 期刊《先进科学》

盖世点评:车载通信芯片正向着更小、更快、更稳定的趋势演进,为自动驾驶车辆联网构筑下一代底座。

英飞凌发布新款磁性3D位置传感器,强化车载操控精准度

英飞凌科技公司(Infineon)推出了第三代XENSIV™磁性3D位置传感器,能够在汽车、工业和消费电子中实现高精度的位置检测。这一系列产品具备三维磁场感知能力,并内置诊断功能,满足汽车级安全标准。它们特别适用于踏板、阀门、方向盘等关键部件的角度与线性测量,也可集成到娱乐系统和导航控制中,提升整体交互体验。

图片来源: 英飞凌

盖世点评:传感器技术向高集成、高可靠性持续演进,是保障智能座舱操控体验的基础。

Lumissil推出IS32LT315x系列LED驱动器,助力车灯系统更智能更安全

Lumissil Microsystems发布了新一代汽车LED驱动器系列IS32LT315x,专为尾灯和刹车灯等照明系统而设计。这一系列产品提供单通道和三通道两种配置,支持热调节、故障检测等功能,在确保LED光效表现的同时优化散热设计。驱动器还可配置为“单灯故障全关”,提高车辆照明系统的可靠性和安全性。该系列符合车规级安全认证,适用于各种汽车电子环境,尤其适合高亮度、高密度的车灯布局设计。

图片来源: Lumissil Microsystems

盖世点评:车辆照明系统正迈入智能控制时代,LED驱动芯片成为整车电子可靠性的关键一环。

混沌调制超表面系统实现通信“定向加密”,防止信号泄露

来自北京大学等多所中外高校的研究团队联合开发出一种用于无线通信安全的“混沌调制超表面”系统。该系统通过特殊材料控制信号方向,使得只有处在特定位置的接收器能正确接收信息,其他方向则被定性为“干扰噪声”。无需依赖传统加密算法或共享密钥,该系统即可实现高强度的信息保护,适用于传感器、可穿戴设备、无人机等设备的通信安全防护。

盖世点评:传统“软件加密”迎来补充选项,物理层安全技术正在为未来V2X通信定义新规则。

二、自动驾驶

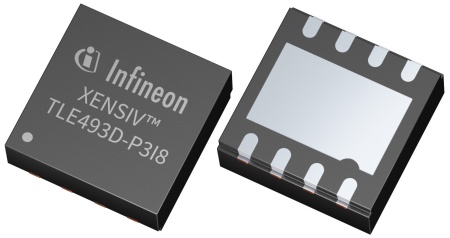

提雅智行发布L4级自动驾驶系统,将于日本50地实测部署

日本自动驾驶软件公司提雅智行(TIER IV)推出了一套L4+级别的端到端自动驾驶系统架构。该架构集成了AI学习能力和逻辑规则,可以在复杂交通场景中模拟人类驾驶行为,无需人工干预。作为全球开源项目Autoware的一部分,它将于2026年初在日本50个地区部署示范,应用于出行服务。这一举措意在验证系统可靠性,并助力应对地方交通和人口老龄化等挑战。

图片来源: 提雅智行

盖世点评:L4级自动驾驶系统迈向实际运营验证阶段,标志着自动驾驶在从“技术展示”向“区域闭环落地”的过程中更进一步。

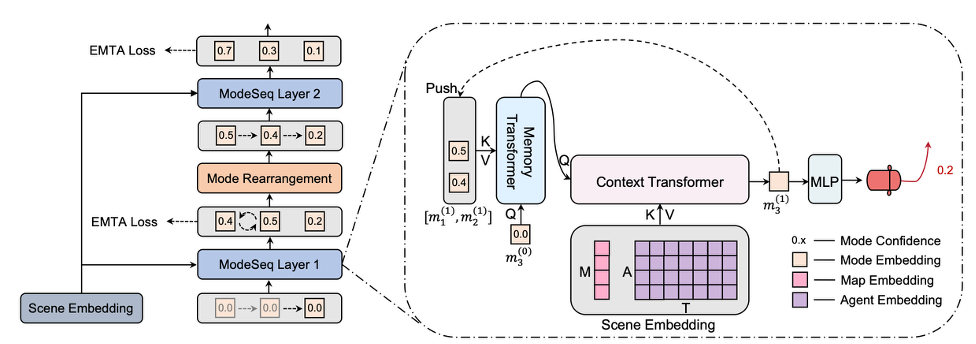

鸿海推出ModeSeQ人工智能预测模型,提升复杂交通应对能力

鸿海科技集团旗下研究机构发布了ModeSeQ人工智能模型,专注于自动驾驶场景中的行人和车辆行为预测。该模型具备出色的多模态轨迹预测能力,能够根据交通参与者行为的不确定性动态调整预测路径,进一步增强自动驾驶系统的安全性和反应速度。ModeSeQ在多个国际比赛中表现出色,并已成为多家顶级高校与机构竞相研究的前沿技术。

图片来源: 鸿海科技集团

盖世点评:从规则驱动到行为理解,预测模型将成为“人性化自动驾驶”的大脑组件。

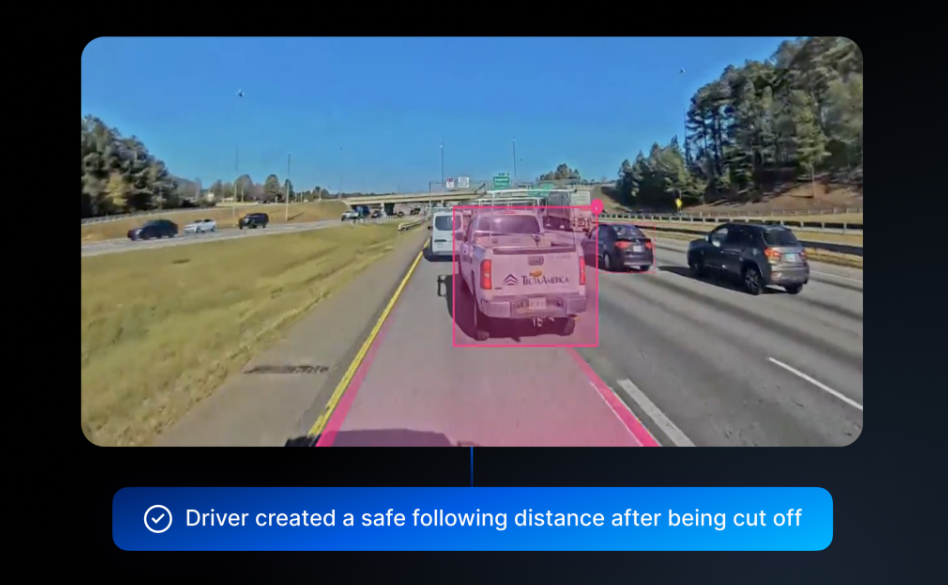

Motive发布Positive Driving AI模型,识别驾驶员“积极行为”

人工智能平台Motive推出了名为Positive Driving的AI模型,用于识别驾驶员在行驶过程中的积极行为,例如快速避障或安全让行。该模型可自动记录并分析这些行为,并帮助车队管理者在培训和激励机制中做出更有建设性的决策。通过将AI用于识别“积极行为”,Motive希望在交通运输与物流行业推动一种更加积极、减少事故的驾驶文化。

图片来源: Motive

盖世点评:AI从“反事故”走向“奖好习”,主动安全逻辑迎来行为层转型。

indie发布LXM-U激光器,支持量子通信应用落地

光子技术公司indie推出了LXM-U激光器,具备极低的频率噪声和出色的稳定性,专为量子通信与量子计算而设计。该产品不仅能满足量子密钥分发等前沿应用的高标准需求,还易于与客户专有系统集成,打造定制化光子解决方案。LXM-U的推出标志着indie进一步扩大其在光子集成和高级光学组件领域的布局,推动下一代量子技术的商业化进程。

盖世点评:AI通信硬件正悄然走向“量子化”,为下一代计算-传输协同系统奠基。

中科院空天信息研究院发布Geo-SETRA城市建图系统(这个也不适合放在自动驾驶这个板块)

最近,中国科学院空天信息创新研究院开发出一项结合人工智能与建筑几何信息的3D城市制图新技术Geo-SETRA,能够提升雷达成像在城市复杂环境下的细节捕捉能力。这项技术不仅增强了高精度城市模型的构建效率,还能用于智能城市基础设施的管理与灾后应急评估,是遥感与城市可视化领域的一项重要突破。

盖世点评:AI正在以几何建模为基础介入城市级基础设施感知,助力“数智地理”跃迁。

三、新能源

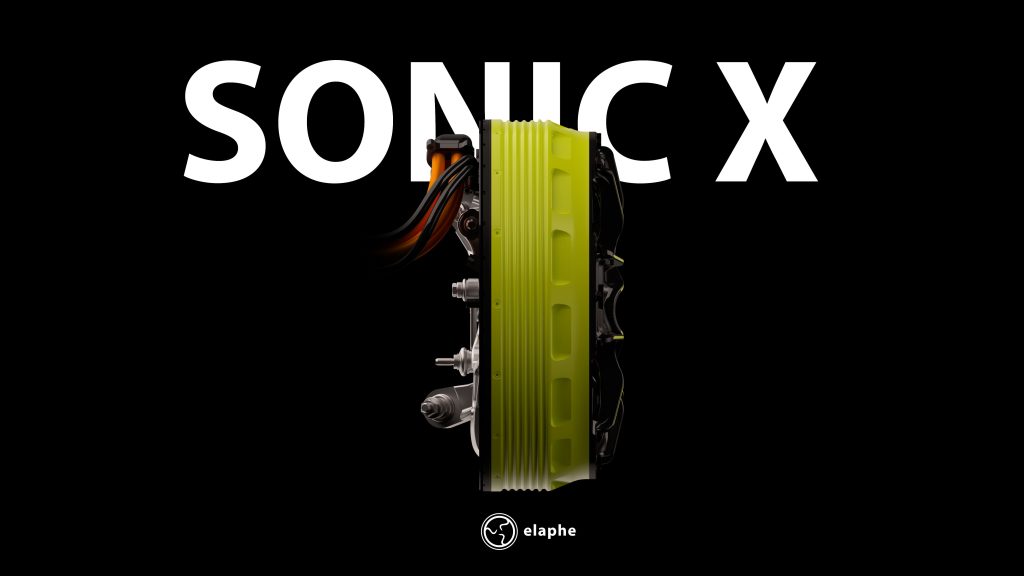

Elaphe发布Sonic X轮毂电机平台,打造紧凑高功率解决方案

轮毂电机技术公司Elaphe推出了Sonic X高性能轮毂电机平台,专为混合动力和电动汽车打造。这一平台可为每个车轮提供超过300千瓦的动力输出,同时维持紧凑的结构设计,使其适配20至23英寸轮毂。Sonic X不仅为车辆带来更强的加速和转弯性能,还整合了先进的制动控制和车辆动态控制系统,可为高性能车辆实现空间与动力的双重优化。其高速响应和低噪声设计,也为运动型汽车与高端车型提供了更高自由度的开发可能。

图片来源: Elaphe

盖世点评:轮边动力布局的进化方向已定,下一步比拼将集中在“功率密度+集成能力”上。

Parker Hannifin推出FlatFit空气冷却器,实现空间与效率兼顾

派克汉尼汾公司(Parker Hannifin)面向紧凑型电气化设备,发布了全新QDC026 FlatFit空气冷却器。该产品整合了850V直流无刷电机、智能调速系统和紧凑设计,具备高效散热、低噪音、易于清洁等特点。它不仅适用于电动汽车中的电机和逆变器冷却,也适用于各种工业小型设备的热管理需求,为现代高密度系统提供了节能紧凑的冷却解决方案。

图片来源: 派克汉尼汾

盖世点评:高效风冷仍有大量应用空间,特别是在成本敏感型车型平台中具备替代潜力。

Hutchinson为电动汽车推出集成冷却模块,缩短充电时间并提升热控效率

多材料解决方案供应商哈金森(Hutchinson)推出面向纯电动汽车的集成冷却模块,旨在通过优化热管理系统来提升续航里程和缩短充电时间。该模块采用一体化设计,将阀门、密封垫片与冷却回路紧密整合,在减小体积和重量的同时减少了连接部件,从而降低泄漏风险并提升系统效率。实测数据显示,新系统在寒冷环境中可提升8%的续航能力,充电时间也缩短了12%,显著提升了电动车在极端气候下的实用性。

盖世点评:热管理集成化大势所趋,优化充电与续航的核心在于精准控温。

中科院开发灭火型锂金属电池,热失控即触发自我保护

中国科学院开发出一种新型锂金属电池,内置“自启动灭火器”,可以在电池过热时自动释放阻燃化学物质,从而避免火灾或爆炸。这项设计极大提升了电池的热稳定性,若能大规模应用,将显著提高电动汽车、便携设备乃至电网储能系统的安全水平,为市场上更广泛采用高能电池材料创造条件。

图片来源: 中国科学院

盖世点评:主动型安全防护机制正在成为电池开发的新基准,为高能量密度电池方案商用铺平道路。

萨里大学研发内置传感器的电池结构,实现高效安全预警机制

英国萨里大学研发了一种内置智能传感器的锂离子电池技术,可实时监测电池内部状态,在异常情况发生前发出预警,甚至主动启动防火机制。这种传感器被嵌入电池关键组件中,不仅能增强电池使用寿命,也可用于提高航空、交通、能源等高安全性行业的电池可靠性,进一步降低电池起火风险。

盖世点评:电池不再是“黑盒”,其可观测性与可预测性正成为下一代电池安全标准的核心。

加州大学最新固态电池设计,可数分钟快充并耐极端环境

加州大学河滨分校的固态电池研究迎来新进展,这种电池使用固体材料替代液态电解质,在提高能量密度的同时实现更快充电、更低热风险和更长寿命。固态电池在电动车等场景中充电时间可缩短至几分钟,使用年限大幅延长,并具备应对外太空等极端环境的潜力,被视为下一代储能系统的关键方向。

盖世点评:固态电池已从实验室走向高价值场景,逐步摆脱“难量产”标签。

Allotrope Energy开发新型超级电容,特别适用于制动能量回收

英国公司Allotrope Energy开发出一种全新的超级电容器,旨在为混合动力汽车带来性能上的飞跃。相比传统锂电池,这种电容器在储能效率、尺寸、重量和成本方面都大幅优化。它特别适用于回收制动时产生的能量,并支持电动机实现更强的加速辅助,从而减轻对发动机的依赖,降低油耗和排放。此外,这款电容器由造纸行业的副产品制成,不含稀土材料,具备良好的环境可持续性,且可在各种气候条件下稳定工作,使用寿命远高于常规电池。

盖世点评:电容技术找到了合适的商业切入口,是混动平台的低碳轻量补充方案。

Fraunhofer开发金属-聚合物复合集流体,提升电池轻量安全性能

德国Fraunhofer FEP研究所推出了新型金属-聚合物集流体的卷对卷生产工艺,可替代传统金属箔,用于锂电池中。这种集流体重量更轻,导电性媲美金属箔,且具有更高的安全性——在电池内部短路时,聚合物基板能够熔断电流通路,防止热失控的发生。这一技术已被成功用于软包电池中,显示出良好的商业应用前景。

图片来源: Fraunhofer FEP

盖世点评:从材料层优化热失控和能效,是提高高压快充环境安全的重要手段。

Argonne实验室发布高效膜提锂技术,助力锂材料供应稳定

美国阿贡国家实验室(Argonne)研发了一种可从水中高效提取锂的新型膜技术,旨在缓解锂资源日益紧张的问题。这种膜采用天然粘土材料,通过纳米级的结构设计,能够精准筛选锂离子并排除其他杂质,大大提高提取效率。这一创新不仅为提取海水和盐湖中的锂提供了新途径,也有望用于回收其他关键矿物,甚至改善饮用水净化,为能源材料的可持续获取开辟新路径。

盖世点评:上游材料技术创新为电池全产业链注入更多韧性,是下一阶段电池稳定交付的保障。

北京大学水系电池研究揭示“质子高速通道”机制,为下一代电池研发奠定基础

北京大学深圳研究生院的研究团队深入揭示了水系电池中质子的存储与传输机制,为开发更安全、充电更快的下一代电池提供理论基础。研究表明,通过构建特定的氢键网络结构,可以实现质子的高效迁移,水系电池有望在未来替代锂离子电池。这一进展不仅增强了电池的安全性,还提高了电池能量密度和充放电速度,对于大型储能系统、电动汽车及便携式电子设备等具有广泛应用前景。

盖世点评:在安全性成为主旋律背景下,水系电池重获关注。

韩国釜山国立大学构建高镍正极建模框架,延长电池寿命

韩国釜山国立大学提出了一种全新数学模型,能够高精度设计锂离子电池中关键的高镍正极材料结构。通过该方法开发出的材料在提供高能密度的同时,也具备出色的循环寿命和稳定性,300次充放电后仍保持超九成容量。这一技术有望在消费电子、电动汽车、电网等多个高性能场景中推广,显著提升锂电池的实用性和安全性。

盖世点评:正极材料从经验设计转向模型驱动,助力新一代长续航高能电池落地。

四、智能制造及新材料

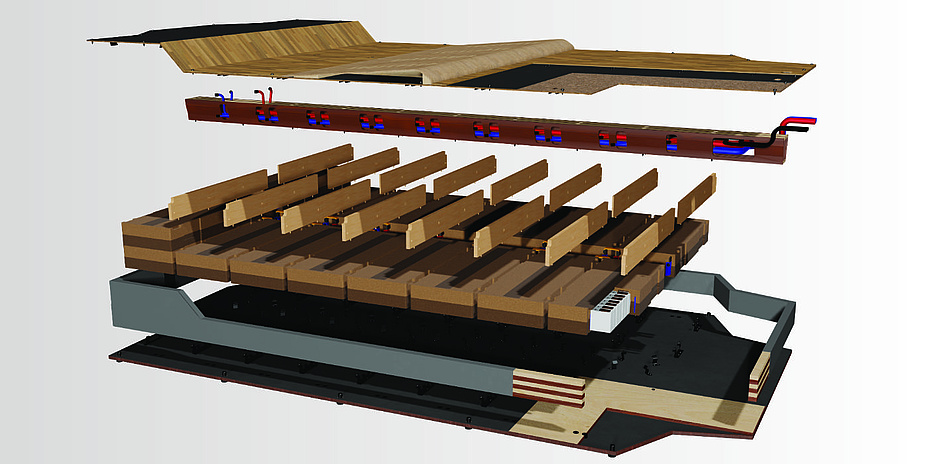

奥地利格拉茨技术大学开发木+钢复合电池箱,兼顾安全与碳足迹

奥地利格拉茨技术大学开发出一种由木材与钢材复合而成的环保型电动车电池外壳。这种设计不仅在碰撞与防火测试中表现出色,还能显著减少生产过程中的碳足迹。外壳内部采用软木隔热材料,在高温下具备出色的保护能力。相较传统铝壳,这一新方案在安全性和可持续性方面均表现突出,可为绿色制造提供参考。

图片来源: 格拉茨技术大学

盖世点评:从材料端推动“结构安全+绿色制造”,是下一代EV架构必须面对的新课题。

密歇根州立大学研发木质素电池隔膜,兼顾导电性与热稳定性

密歇根州立大学的研究人员发现,木材中的天然物质“木质素”可以用于锂电池隔膜中,从而提升电池安全性和寿命。研究人员开发出一种基于木质素的薄膜,在高温下仍能保持稳定结构,显著降低短路风险。此外,这种材料环保、易加工,能将电池循环寿命延长60%,为下一代更安全、更可持续的电池制造提供了新的方向。

盖世点评:将天然高分子引入新能源核心材料系统,是绿色制造新思路的具体化。

东北大学开发可导热轻质陶瓷材料,适配功率器件热管理需求

美国东北大学的研究人员开发出一种可导热的新型塑料陶瓷复合材料,兼具轻量化和高导热性。该材料采用独特结构设计,通过3D打印方式构建内部导热通路,在重量显著减轻的前提下,导热性能优于传统金属,且不导电、不会屏蔽无线信号。这项技术可用于手机、雷达、电动车电池等高功率电子设备的散热,降低过热风险,有效提升设备运行安全与稳定性。

盖世点评:为应对大功率集成带来的热管理挑战,材料本身正承担更多“调温责任”。

五、AI及跨界技术

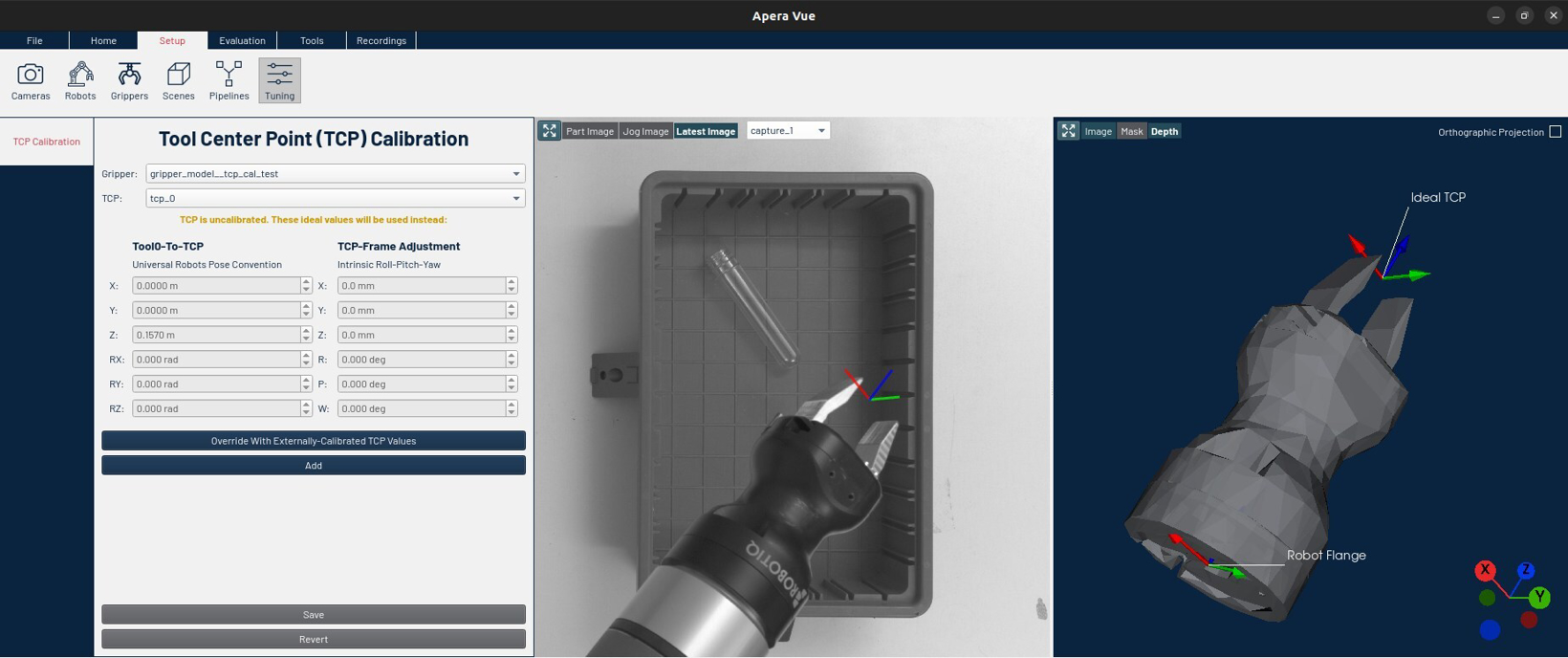

Apera AI发布Vue 9.50工业软件,强化装配机器人容错能力

Apera AI公司发布了新版4D视觉控制软件Vue 9.50,为工业机器人提供更高的稳定性和适应性。该版本软件特别强化了在实际工厂环境中的应用能力,例如可自动校正料箱位置偏移、精确调整工具路径,并通过图像记录与回放实现故障追溯和性能优化。新功能帮助制造企业在装配、搬运等任务中提升机器人部署效率与生产稳定性,广泛适用于汽车和电子制造等复杂工况。

图片来源: Apera AI

盖世点评:制造AI走向“精细容错”,工业智能将迈入“高可靠+柔性适应”时代。

MIT用单摄像头教会软体机器人运动,推动柔性自动化训练

麻省理工学院(MIT)开发了一种全新的机器人深度学习系统,仅通过一个摄像头就能教会软体机器人如何移动。该系统只需利用几小时的视频素材,即可学习机器人的形态并实现高精度动作控制,摆脱了传统方法对大量传感器和复杂建模的依赖。这项技术成功应用于多种不同类型的机器人上,显著降低了软体机器人研发的门槛,有望推动机器人在救援、医疗和服务等领域的快速部署。

盖世点评:柔性机器人训练门槛正在降低,软体自动化应用场景不断扩大。

利兹大学提出AI仿生步态系统,提升四足机器人自适应能力

英国利兹大学与伦敦大学学院共同研发了一种仿生AI控制系统,使四足机器人能够像动物一样在复杂地形中自动调整步态,无需预设程序。这一AI系统通过深度强化学习,从仿生策略中汲取灵感,帮助机器人在现实环境中自主选择最合适的行走方式。测试结果显示,无论是松散木屑、树根、岩石还是突发障碍,机器人均能稳定通过。该技术为灾难救援、危险区域勘察等领域的自主机器人提供了新能力。

图片来源: 利兹大学

盖世点评:AI与力学控制融合正在打开仿生机器人规模化突破的天花板。

Max Planck研究所开发可拉伸导电聚合物,用于柔性传感

在材料研究方面,德国马克斯普朗克高分子研究所开发了一种可拉伸的导电聚合物材料,兼具柔软性和导电性,非常适用于可穿戴生物传感器。通过一种转印工艺,研究人员显著提高了聚合物在拉伸条件下的电性能和稳定性。这种材料可用于制造如皮肤般柔软的健康监测贴片,未来有望应用于心率监测、汗液分析等人体健康检测场景。

盖世点评:材料属性与智能功能融合,是可穿戴电子新一代产品力的核心构成。

责任编辑:枯川

网友评论