中国汽车零部件供应商,海外业务猛赚?

在全球汽车产业向电动化、智能化加速转型的浪潮中,诸多中国汽车零部件供应商正凭借技术突破与成本优势,在海外市场强势突围。一个愈发清晰的产业态势是:这些企业的海外业务版图不仅持续扩容,盈利能力也很能打。曾经只是“补充营收”的海外业务,如今已成为不少企业不可或缺的利润增长极。

海外业务,更能赚钱?

从2025年上半年来看,不少中国汽车零部件企业海外业务表现尤为亮眼,用实打实的财报数据印证了海外市场的盈利潜力。尤其在新能源与智能网联领域,部分企业的海外业务毛利率甚至高于国内市场,展现出强劲的盈利韧性。

均胜电子作为全球汽车电子与汽车安全领域的重要供应商,其海外业务的稳健增长与盈利提升颇具代表性。上半年,均胜电子实现营业收入303.47亿元,其中国外市场收入达到225.42亿元,占比高达74.28%,这一数据意味着海外市场已成为公司营收的绝对支柱。从盈利能力来看,上半年均胜电子国外地区毛利率为17.81%,尽管略低于国内地区19.34%的毛利率,但值得关注的是,其海外业务毛利率同比增幅为3.03%,高于国内地区1.01%的增幅。

图片来源:均胜电子财报截图

福耀玻璃作为全球汽车玻璃行业的龙头企业,其海外业务盈利表现同样可圈可点。在上半年财报中,福耀玻璃明确提到,公司海外销售业务占比已达到一半左右,且规模呈现逐年增大的趋势。财报还显示,福耀玻璃北美子公司上半年营业利润率为15%,较去年全年13%水平进一步提升,展现出强劲的盈利增长势头。

保隆科技的海外业务则呈现出“规模增长与结构优化并行”的特点。上半年,保隆科技境外收入占公司总营收的45.45%,虽低于2024年的49.39%,但这一变化并非源于海外业务的萎缩,而是境内业务的快速扩张。财报显示,上半年保隆科技境内智能悬架、ADAS(高级驾驶辅助系统)、传感器业务快速增长,TPMS(胎压监测系统)业务也持续增长,境内主营业务收入同比增幅高达33.07%,在一定程度上拉低了海外收入的占比。但从绝对值来看,上半年公司境外收入较去年同期仍然增长了13.62%,保持了稳健的增长态势。

尽管其2025年中报中并未单独披露海外业务毛利率,但结合保隆科技董事长兼总裁张祖秋在解答2024年中报相关问题时的表述——“国内业务相比于海外业务毛利率本身就要低一些”,再叠加2025年上半年境外收入的稳定增长,可推断保隆科技海外业务大概率仍具备相对突出的盈利优势,是公司利润端的重要支撑。

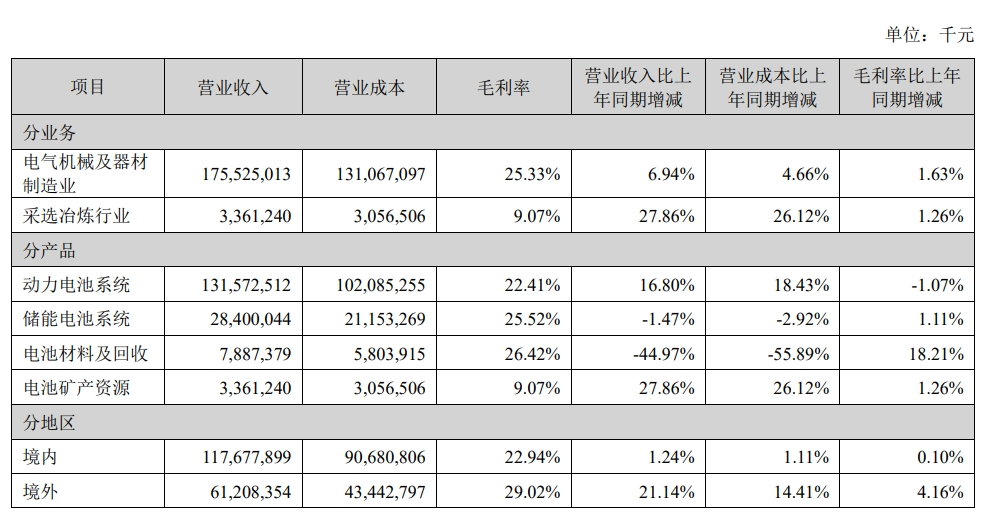

在新能源汽车核心零部件领域,宁德时代的海外业务盈利表现堪称“标杆”。作为全球动力电池行业的龙头企业,宁德时代的海外布局直接反映了中国新能源汽车供应链的全球竞争力。上半年,宁德时代实现境外收入约612.08亿元,较去年同期增长超两成,占公司总营收的比例达到34.2%。尽管在一众出海的汽车零部件企业中,这一占比并不十分突出,但从毛利率来看,上半年宁德时代境外业务毛利率高达29.02%,较去年同期提升4.16个百分点,明显高于境内业务22.94%的毛利率。

图片来源:宁德时代财报截图

国轩高科作为动力电池领域的重要参与者,其海外业务同样展现出良好的增长态势与盈利潜力。上半年,国轩高科实现海外(含中国港澳台地区)营收约64亿元,较去年同期增长15.79%,占公司总营收的比例为33%。在毛利率方面,该部分业务毛利率达到19.02%,高于中国大陆地区15.14%的毛利率,盈利优势明显。

除了上述企业,德赛西威作为智能网联领域的代表性企业,其海外业务虽目前占比仍较低,但增长势头强劲,展现出极佳发展潜力。上半年,德赛西威海外业务实现营收10.38亿元,同比增长36.82%,占公司总营收的比例约为7.1%,较上年同期有所提升。

海外盈利,有迹可循

当中国汽车零部件企业在海外市场接连交出亮眼成绩单,一个关键问题自然浮现:曾经被贴上“低端代工”标签的它们,凭什么在全球竞争中撕开盈利口子?答案并非偶然,而是中国车企出海的带动、技术突破、本土化布局与成本优势升级四重力量协同发力的必然结果。

近年来,中国自主品牌及新势力品牌加速瞄准欧洲、东南亚等市场出海,不仅带来整车销量的增长,更像“领头雁”般带动上下游供应链同步“走出去”。毕竟对车企而言,在海外建厂、推出车型时,其更倾向于与熟悉的本土零部件供应商合作,这样既能保障供应链的稳定性与产品适配性,也能降低跨文化协作的沟通成本。

图片来源:奇瑞汽车

均胜电子在财报中就提到,当前中国车企出海正从纯产品出口渐渐向“研产销”全链条输出的阶段迈进。与此同时,中国汽车零部件企业在智能化领域已形成技术、供应链等方面的多重优势,伴随着中国车企出海逐步实现技术出海,也开始为欧洲的主流车厂提供智能化产品及解决方案。

据悉,上半年,在汽车安全业务领域,均胜电子积极支持中国车企出海,目前已经获得国内主机厂的多个海外本土化业务订单,并且还在持续推进更多国内主机厂的亚洲、欧洲和美洲的合作事宜,抢占中国车企出海的供应链先发优势。与此同时,其汽车智能解决方案进一步获得海外车企的相关订单,并正与多家海外客户就车身域产品、智能驾驶域控、舱驾融合域控开展前期合作。

有了车企出海搭建的“通道”,技术突破则成为零部件企业在海外市场站稳脚跟、赚取高附加值利润的核心底气。如果说过去中国零部件企业被困在“低端同质化”的泥潭里,赚的是辛苦的加工费,那么如今其靠研发砸出来的技术优势,则终于在高附加值领域打通了“盈利任督二脉”。

福耀玻璃的海外逆袭,是技术深耕的典型样本,其花了数十年死磕汽车玻璃技术,推出智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值产品,精准踩中了汽车轻量化、智能化的趋势。前文提到,福耀玻璃北美子公司上半年营业利润率进一步提升,这背后高附加值产品的贡献毋庸置疑,要知道北美市场对汽车玻璃品质要求严苛,消费者对HUD玻璃等高附加值产品需求旺盛。

图片来源:福耀玻璃

宁德时代在动力电池领域的表现更具说服力。作为全球装机量领先企业,其电池在能量密度、快充技术、安全性上处于顶尖水平,可实现长续航与快速补能,通过材料优化进一步提升寿命与安全性,这种硬实力刚好匹配国际车企的高标准,为盈利奠定基础。

此外,中国企业在“系统解决方案”能力上快速提升,在智能座舱、智能驾驶领域,不再局限于单一部件供应,而是提供“硬件+软件+算法”一体化服务,既提升附加值,又增强与海外车企的绑定度,为长期盈利创造条件。

技术创新让中国零部件企业具备了“敲门砖”,本土化布局则助力其将“客场”逐步变成“主场”,破解传统出口模式的痛点。早年中国企业做海外生意,靠的是“出口贸易”模式,关税高、物流成本压头、交货周期动辄数十天,利润被层层蚕食,如今越来越多企业推行“本土化生产、研发、销售”策略,从根源上优化盈利结构。

以上所提到的诸多企业自然不在话下,且它们的海外布局仍在持续强化,例如宁德时代正稳步推进匈牙利工厂、与Stellantis合资的西班牙工厂及印尼电池产业链项目的建设,国轩高科海外多个项目也在有序推进之中,德赛西威明确聚焦欧洲、日本、东南亚等核心海外市场,针对不同区域制定定制化开拓策略,目前多数目标客户已实现第一阶段业务突破,即将进入扩张期。除此之外,继峰股份、拓普集团、银轮股份等众多中国汽车零部件企业也在加速全球化步伐,意欲进一步拓展全球市场。

而成本优势,始终是中国零部件企业在全球竞争中保持韧性的重要支撑,且如今已跳出“人力成本低”的单一认知,逐步升级为“规模效应+全球资源整合+供应链韧性”的综合竞争力。

规模效应是成本优势的基石。以福耀玻璃为例,其全球年产能庞大,在原材料采购上议价权强,同时大规模生产降低单位设备折旧与人工成本,自动化生产线效率行业领先。这种规模红利不仅支撑国内盈利,更让其在海外建厂时能复制成熟成本控制体系,快速实现盈利。国信证券便在相关分析中指出,福耀玻璃的竞争优势来自规模效应、高自动化、垂直产业链、人力成本等,出海与高附加值产品开启新一轮成长周期。

全球资源整合进一步放大成本优势。今年4月,均胜电子相关负责人便提到,公司对全球资源的重组和整合,使得公司的全球化整合效应逐步释放,“特别是在欧洲、北美市场,我们以业务和成本为导向,对当地的项目进行整合优化,既提升了全球整体的运营效应,也凭借着规模优势对公司的业绩进行了很好的支撑。”

供应链韧性也为成本稳定保驾护航。面对全球供应链波动,中国企业通过建立多源供应商体系、提前锁定原材料价格等方式,降低外部风险对成本的冲击,保障生产与盈利稳定。

值得注意的是,连日产汽车都在研究中国供应商的成本竞争力。今年9月,据路透社报道,日产汽车的一位高管表示,为削减成本,公司正研究中国供应商的成本竞争力,并探索将他们的运营模式推广至全球的方法。该高管提到,中国供应商正加速全球化布局,已在匈牙利、摩洛哥和土耳其开展业务,日产汽车正考虑将这些中国供应商纳入其国际战略,作为其未来潜在的合作伙伴。这足以证明,中国零部件企业确有其实力在。

海外市场,不是谁都玩得转

海外市场充满机遇,但也布满荆棘。这在一些企业的财报数据中也有所体现。

比如宁波华翔,从2013年开始,其欧洲业务便开始陷入困境,长期大额亏损的局面逐渐显现。数据显示,2013至2022年,德国华翔分别亏损9841万元、9967万元、4.14亿元、2.18亿元、2.26亿元、2.17亿元、1.71亿元、3.30亿元、1.40亿元、7365万元,2023年至2024年,宁波华翔欧洲业务分别亏损2.43亿、3.85亿元。连续多年亏损,拖累了其整体业绩。

这也是宁波华翔于今年上半年剥离欧洲业务的原因所在。其于5月30日完成对六家欧洲控股子公司100%股权的出售,此次剥离后,欧洲主要经营实体不再纳入公司合并报表范围,彻底清除了多年来占用资源、拖累盈利的“负资产”。

与此同时,宁波华翔表示,公司坚持把北美业务作为海外发展的重心,当前首要任务是加强运营能力,稳定生产环境,从而减少报废,降低质量成本以及超额运费,实现2025年北美业务的大幅减亏,保证公司海外整体业务的增长。

再比如渤海汽车,今年9月消息显示,渤海国际破产程序正按照《德国破产法》的相关规定进行中。关于渤海国际申请破产的原因,渤海汽车曾在3月30日发布的公告中称,公司德国全资子公司渤海国际和BTAH因受多重因素影响,订单和营业收入下降,亏损额不断扩大。公司董事会审议同意渤海国际和BTAH申请破产以减少亏损,维护股东权益。

图片来源:渤海汽车公告截图

渤海国际申请破产折射出渤海汽车海外业务遇阻,这是渤海汽车亏损加大的主要原因。从财务数据看,2024年渤海汽车境内业务还在增长,收入和毛利率分别涨了12.91%、1.58%,但境外业务直接“拖后腿”,收入和毛利率同比下滑28.51%、25.19%——一增一减之间,海外业务的颓势成了公司亏损加大的主因。

这仅是海外业务承压企业的缩影。除此之外,近期闻泰科技旗下安世半导体遭遇荷兰政府以 “国家安全” 为由下达全球运营冻结令、法院强行接管股权并罢免中方董事一事也凸显了中企出海所面临的挑战。事实上,即便是如今在海外市场已取得丰厚成绩的宁德时代,也直呼“出海不易”。

近期,宁德时代海外事业部CTO朱凌波在接受盖世汽车专访时便感慨,“出海很难,真的很难,尤其是在德国建厂。”

据了解,不同于国内建厂从审批到投产需要一年半左右的时间,海外建厂的流程要复杂很多。尤其锂电池作为当地新兴产业,都是按照尽可能严苛的要求来进行。比如,在当地的规章制度和法律法规下,建厂过程需要很多“许可证”,涉及开工挖地、厂房建设等,甚至工厂内设备变动都需要“许可证”。朱凌波表示,“从有想法到把它付诸实施,实施过程中伴随着各种能力的建设,包括工程能力、研发能力、海外建设能力等,这些都是靠每个项目的推动及交付进行培养的。”

当然,出海的难,远不止建厂这一关。从市场角度来看,海外市场需求多元且多变。不同国家和地区对汽车产品在性能、配置、外观等方面偏好不同,政策法规与标准也存在差异:欧洲盯着环保和安全标准死磕,美国更看重智能化和舒适性,要是摸不准当地需求,很容易“水土不服”。

在技术层面,尽管中国企业在部分领域实现突破,但国际竞争异常激烈。智能驾驶领域,国际巨头凭借深厚技术积累和大量数据优势,在芯片与算法上依然极具竞争力,中国企业想抢份额,就得持续砸钱研发,要是跟不上创新速度,很容易被甩在后面。

再看供应链,全球供应链虽在逐步恢复,但仍面临地缘政治冲突、贸易保护主义、原材料价格波动等风险。俄乌冲突曾打乱欧洲供应链,导致零部件断供、成本飙升;贸易保护主义下,关税和非关税壁垒越来越多,抬高了进入门槛;原材料价格波动,更是考验企业的成本控制能力。

保隆科技就在财报中提到,关税增加将推高出口成本,削弱利润空间,还可能导致目标市场消费需求疲软,加剧市场竞争。关税政策的不确定性可能迫使汽车零部件企业重新审视供应链战略与布局,增加运营复杂性和管理成本。

文化和管理的坑也常让中国企业“栽跟头”。海外经营要面对不同的文化和商业习惯,跨文化沟通稍不注意就会出问题。比如中国企业在海外并购或设厂时,很容易遭遇企业文化融合难题,导致管理效率低下、人才流失;欧美一些国家工会力量强大,员工薪酬、工作时间都有严格规定,习惯了国内管理模式的企业,往往会感到“束手束脚”。

总之,中国汽车零部件企业的出海之路,从来不是一条坦途,而是机遇与挑战并存的“闯关游戏”。一些企业靠技术、成本和全球化布局赚到了钱,但另一些企业还在为亏损、破产而挣扎。随着全球汽车产业向新能源化、智能网联化转型,海外市场的蛋糕会越来越大,但想分到蛋糕,就得先跨过市场差异、供应链风险、跨文化管理这些关卡。

正如朱凌波所说,如今,出海早就不是卖产品、讲故事那么简单了,更像是对企业综合实力的一场大考。它要求企业必须能在规则突变中快速调整,更需要在合规、本地化、供应链韧性等多维度构建护城河。

责任编辑:枯川

网友评论