谁在追逐欧洲电池产业的新浪潮 | 海斌访谈

欧洲动力电池产业,重新看到了曙光。

欧洲重要经济体如英国、德国等,要么已经重启,要么计划明年初重启对新能源汽车补贴。欧洲本土动力电池企业,已经在上一轮竞争中败下阵来。现在,来自中国和日韩的电池企业,来自美国的产业资本齐聚欧洲。

蔡司工业质量解决方案董事会成员、全球销售及服务负责人Richard Gärtner近日对第一财经记者表示,每家企业都在为欧洲电池市场的二次迸发而做准备,“问题在于谁能拿走最大的蛋糕”。

挫折与希望

“这些公司比如Northvolt或者ACC,同样购买无锡先导等中国企业的设备到欧洲工厂,但他们在如何构建一个高效顺畅的生产流程方面,遇到了许多挫折。”10月24日,在苏州举办的“2025蔡司汽车质量创新日”期间,Richard Gärtner接受了第一财经记者专访时表示。

Norhtvolt曾是欧洲大陆最引人注目,也是最被期待的动力电池生产企业。它吸引了超过100亿美元的投资,规划了在德国、波兰等地的工厂。ACC则是Stellantis集团、梅赛德斯-奔驰与道达尔能源的合资电池公司。

这两家公司在欧洲的发展都不顺利。Norhtvolt在产品交付和电池质量上出现严重问题,在2024年走上破产的程序。2025年,一家美国的初创公司Lyten宣布收购Northvolt的欧洲资产,并可能在今年四季度完成交割;ACC则暂停了在德国和意大利的投资建厂计划。

Northvolt与ACC曲折的命运,显示出欧洲本土动力电池在上一轮浪潮里所呈现的热情与挫败。

蔡司同时为中国和欧洲的动力电池产业大发展做了相应的投资。蔡司提供的质量缺陷检测技术覆盖新能源汽车的整条产业链,包括电池、电驱、电控,电池又是蔡司最看重的业务。它与全球超过百家电池企业开展合作,包括Northvolt以及中国的亿纬锂能等。

因此,蔡司得以见证中国和欧洲在动力电池发展上的巨大差异。在中国市场,乐观的预期得以兑现,而欧洲情况却与预期出现了极大偏差,蔡司为之所做的投资没有实现满意的回报。

对比中国和欧洲经验,Richard Gärtner认为,欧洲电池产业之所以没有能实现目标,技术上的原因是欧洲本土企业对电池的理解不到位。他们尽管想提升质量、扩充产能,却不知道如何实现。

大众汽车集团投资了Northvolt,宝马、沃尔沃等车企曾给这家企业超过500亿美元的订单,但Northvolt吃不到这些几乎就在嘴边的蛋糕。

即便在中国这样一个电池产业生态相对完备的经济体里,电池成本占整车成本的比例也高达30%-50%。相比之下,欧洲本土电池企业的产品质量,以及生产成本更加不可控。产业生态的严重短板,造成欧洲早期的新能源汽车成本过高,超出普通人的承受范围,新能源汽车的大规模铺开也被延缓了。

现在,欧洲新能源汽车市场迎来了转机。

2025年9月,欧洲九国的新能源车销量同比增长34%,达到30.7万辆。英国、意大利等先后重启对新能源汽车的补贴,德国也将在明年1月重启电动车购买补贴。一些补贴政策中明确提出了电池产地的要求,比如法国补贴政策要求满足“整车在欧盟境内组装、电池在欧洲经济区制造”的条件。

Richard Gärtner认为,欧洲已经在消化大部分不利的因素,欧洲对于电池产业的投资已经过了最低点,动力电池产业很可能迎来再次增长。

资金正在流向欧洲动力电池,它可能是来自于中国公司,也可能是来自于美国企业。

人人都在做准备

2025年第四季度,是Northvolt命运转折点。

Lyten预计在四季度完成对Northvolt德国、瑞典和波兰相关资产的收购。这些资产包括了16GWh在运营电池产能、15GWh在建电池产能,以及可将产能扩充至100GWh的基础设施、知识产权等。

Lyten希望在北美和欧洲成为电池领域的主导玩家。该公司的管理层认为,它对于Northvolt的收购可以加速这一进程。

这项收购即便能够完成,也难以立刻改变Northvolt当下的处境:在电池质量和按时交付方面,它无法与更强大的中国企业竞争。

欧洲企业和中国企业的发展存在显著差异。

中国企业的模式是多快好省地建设起产能,培育起市场规模,在成长中试错和纠偏;欧洲企业习惯了本土经济2-3个百分点的增长,他们对未来投资回报周期,对于竞争环境的估计,与中国企业远远不同。

“中国增长模式和欧洲增长模式是两种模式。欧洲之所以伟大,实际是因为它的那种公司模式;中国之所以伟大,是新的模式。这两种模式之间有严重的冲突,不能说谁错了。”蔡司工业质量解决方案全球汽车与新能源汽车业务负责人陈涛对记者表示。

欧洲需要大量投资于电池研发和人力资本。蔡司中国在2024年安排了陈涛为首的五位技术骨干常驻德国,以支持欧洲当地的电池企业建立起产能。

中国电池企业还在加快在欧洲进程。

10月28日,国轩高科在斯洛伐克的电池超级工厂开工。这一项目总投资12亿欧元,一期规划年产能20GWh,预计2026年试生产、2027年正式投产。

国轩高科方面向第一财经记者表示,这座工厂所产的电池,目前锁定了斯柯达汽车的电池订单。斯柯达是大众集团旗下的汽车品牌,它在斯洛伐克设有制造工厂。

2025年6月,远景动力位于法国杜埃的电池超级工厂投产。法国总统马克龙参与了投产仪式上,他手举煤油灯与动力电池,称这座工厂是杜埃地区从旧能源时代向新电力时代转变的标志。远景集团董事长张雷表示:“法国工厂的顺利投产加速推动了欧洲汽车电动化的进程。”

远景动力这座工厂为法国车企雷诺集团等提供高性能动力电池产品。据远景动力的规划,这一法国项目投资总额20亿欧元,2030年将建成24GWh的产能,并有潜力扩容到40GWh。

除了法国工厂,远景动力还在西班牙投资了一座磷酸铁锂电池的超级工厂。

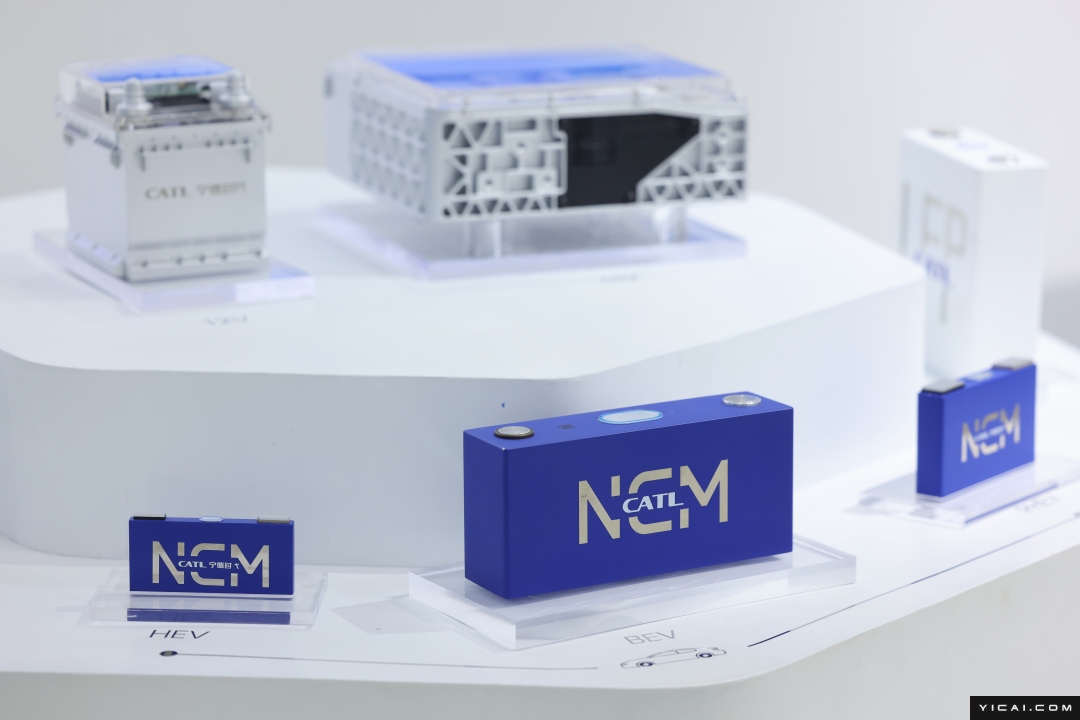

欧洲自然少不了全球最大的动力电池企业宁德时代。

宁德时代向第一财经透露,该公司在匈牙利东部城市德布勒森的工厂,一期项目产线设备已进场调试,预计2025年底建成并完成安装调试。德布勒森工厂规划产能为100GWh,投资金额73.4亿欧元,靠近宝马、大众等客户的整车厂。

宁德时代首个海外工厂在德国图林根州埃尔福特市,总投资18亿欧元,规划产能14GWh。2022年12月实现锂离子电池电芯量产。据宁德时代方面透露,目前德国工厂已于2024年实现盈利。

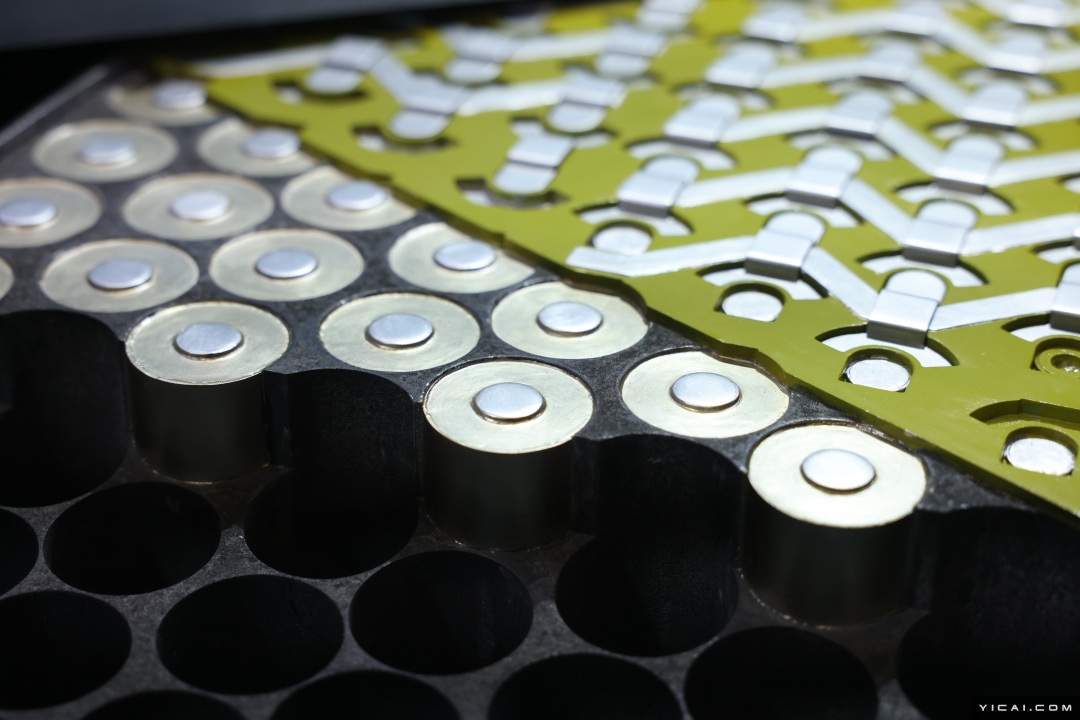

韩国电池企业LG新能源、SK On以及三星SDI等也是全球市场的重要玩家。它们在欧洲占据相当大的市场份额,并且部分企业也在扩展欧洲的产能,比如LG新能源就在积极推进波兰工厂的大圆柱电池项目。

Richard Gärtner认为,从目前态势来看,每家电池企业都在为欧洲市场的二次迸发做准备,重点在于谁能切走最大块的蛋糕。

中企拿走多大蛋糕

欧洲电池建设浪潮到来,企业竞争的核心问题依然相同:谁最懂得建设和运营好电池工厂。

“松下、LG新能源、SK On等都是很好的电池企业,但整车企业比如宝马等的大多数电池来自于中国供应商,奔驰等车企在欧洲主要还是从中国企业购买电池。”Richard Gärtner对第一财经表示。

据动力电池研究机构SNE Research报告,2025年前八个月,中国之外的全球动力电池市场装机量约288.3GWh,同比增长27.3%。其中,韩国三家企业LG新能源、三星SDI以及SK On总体市场份额为38.3%,较去年同期下降了6.5%个百分点。三家企业的总体市场份额与宁德时代36.8%的份额相当。

“在欧洲,电池制造商不仅围绕高能量密度的镍钴锰酸铁锂产品而展开技术竞争,同时也在向磷酸铁锂和磷酸锰铁锂产品大规模转型,以应对不断增长的经济型电动车市场。”SNE Research报告表示。

Richard Gärtner估计,在欧洲市场,中国电池工厂最终可能占据八成市场份额,其余两成则在美国、韩国以及日本等电池企业之间分配。

中国企业在欧洲已经处于更有利的进攻位置,但同时也需要根据国际形势和当地政策做出重大调整,有时候需要在持股比例和知识产权等方面作出让步。

宁德时代、亿纬锂能等此前更愿意以独资的方式运营在欧洲和美国的工厂,现在则让渡一些工厂份额给当地合作伙伴。

宁德时代在西班牙投资的工厂,就采取了与德国工厂不同的策略。宁德时代与Stellantis集团各占50%股份成立合资公司,建设了这座总投资40.38亿欧元,规划年产能50GWh的磷酸铁锂电池工厂。这座工厂已完成前期审批程序,即将启动建设筹备工作,预计2026年底前正式投产。这座工厂建成后将为Stellantis集团供应电池电芯及模组。

国轩高科在德国独资电池工厂已经在2023年投产。但它在斯洛伐克的新工厂,采取了合资的方式。

国轩高科在斯洛伐克的工厂,是由该公司与斯洛伐克电池制造商InoBat合资,各自持股80%和20%的GIB公司投资运营。此前的2023年,国轩高科投资持股InoBat的25%。

在美国,中国电池企业同样采取更灵活的方式。

2024年6月,ACT公司在美国密西西比州动工建设电池工厂。ACT公司是亿纬锂能全资孙公司亿纬美国、康明斯、戴姆勒卡车和佩卡在美国成立的合资公司。ACT公司生产方形磷酸铁锂电池,年产能约21GWh,2026年开始出货。三家外方企业及其关联方将成为ACT公司的主要客户。

亿纬锂能方面表示,ACT公司是亿纬锂能CLS模式落地的首个项目。CLS意指合作研发、技术授权和服务支持。在ACT公司中,亿纬锂能提供技术能力,但只持有10%股份。

中国动力电池企业展现出强大竞争力,但全球经贸地图已经完全改变,现在是新一轮适者生存的游戏了。

责任编辑:枯川

网友评论